千里: --

ジュディ: --

マーヤ: -

フィル: -

朋也は再び神木の樹上に目を移し、ゴクリと生唾を飲み込んだ。俺、高いところ苦手なんだよなぁ……。見れば見るほど枝の位置は高くなるような気がした。喉がカラカラになる。あんなとこまで登るなんて絶対不可能だ。

「お前、そんなこと言うなら千里が自分でやれよ」

千里がスカートのすそを押さえながらきっと睨みつける。

「朋也、あんた私の服装で登れると思ってんの!? あんたがそんな邪なひとだとは思わなかったわっ!」

「ワウッ!!」

ジュディも噛み付かんばかりに抗議する。いや、そういうつもりでわ……。朋也は両手を挙げて降参の意を示した。

「違う、違うってば! もう、登ればいいんでしょ!?」

木登りなんかしたことないのに──と文句を言おうとして、彼は公園の木に登ったことがあったのをはたと思い出した。あれは、ミオが家の外の世界を初体験して間もない頃だ。1人で枝の途中まで進んで降りられなくなって、ミィミィ泣いてたのを救出したことがあったっけ。あの時は、高さも3メートルに届かず、神木に比べれば全然たいしたことはなかったけど、片手にミオを抱いてたもんだから、降りるとき着地に失敗して膝をすりむいたんだよな……。

地上に顔を出した神木の根に足をかけ、一度振り返る。千里がまたジロリとにらんだ。多少とも心配そうな顔をしてくれてるのはフィルだけだ。

「ほれ、さっさと行く!」

千里が発破をかける。

「やれやれ……」

もう覚悟を決めて向き直ると、登攀ルートの探索に集中する。古木だけあって幹は非常に掴みやすく、足がかりも問題ない。左手の爪も木登りにはうってつけだった。この際神木の幹にかすり傷をつけるくらいは勘弁してもらおう。朋也はとっととすませようと考え、一息に登ろうとした。

気がつくと、一番下に付いている枝が目の前にあった。本当に一息で着いてしまった。自分でも不思議なほど身が軽い。今までと段違いのバランス感覚が備わったみたいで、落ちる不安というものをこれっぽっちも感じなかった。これも何かエデンの作用が働いているおかげなんだろうか?? まだ足元を見下ろす勇気はなかったが。

「わぁー、すごいじゃぁん!? あなた、おサルさんみたぁい。 移籍した方がいいんじゃなぁい?」

同じ高度についてきたマーヤが感嘆の声を上げる。サルにFA宣言するのはちょっとなあ……。

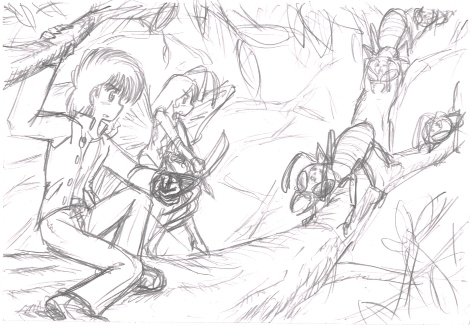

闖入者に気づいたアリたちがカチカチと耳障りな鳴き声をあげながら、朋也の出現ポイントまで押し寄せてきた。アリのサイズはリスやネコくらいある。そして、額にはモンスターの証である人面疽──。すでに見慣れたものの、生理的嫌悪感は拭えなかった。枝の上側に行列を作っていたため下からでは見えなかったが、百匹は下らなそうだ。

闖入者に気づいたアリたちがカチカチと耳障りな鳴き声をあげながら、朋也の出現ポイントまで押し寄せてきた。アリのサイズはリスやネコくらいある。そして、額にはモンスターの証である人面疽──。すでに見慣れたものの、生理的嫌悪感は拭えなかった。枝の上側に行列を作っていたため下からでは見えなかったが、百匹は下らなそうだ。

右手で近くの枝をつかんで身体を固定し、次から次へと襲い来るアリを片っ端から爪で払いのけていく。マーヤも朋也に指示を出したり、後ろから朋也を狙おうとするアリに矢を射掛けてひるませたり、回復魔法をかけてサポートする。

アリたちはもはや神木を食むのをやめ、一心不乱に朋也を目指してきた。ニンゲンの臭いは神木の放出するフェロモン以上に効くようだ。朋也にとっては樹上をあちこち動き回らなくて済むので返って楽だったが。

30分ほど経過しただろうか。腕を振り回し続けてさすがに疲れてきた。だが、アリたちは何匹かでも隠れて逃げ延びようという生きものめいたことはせず、最後の1匹まで迷わず朋也めがけて特攻してきた。そいつの足を払ってしばらくじっと待機し、枝の間に動きがないかどうか見張っていたが、どうやらアリたちは全滅させることができたようだ。

太い枝に背をもたせかけてほっとため息を吐く。枝の間で揺れる太陽が地上より近くに見える。始める前はおよそ不可能だと思われたことを成し遂げた満足感は、疲労を補って余りあるものだった。

「朋也ーっ! マーヤちゃーん! 大丈夫~?」

地上から千里の心配そうな声が届く。先に下りててくれ、とマーヤに手を振って合図すると、自分も幹のほうに戻り始める。

下りも簡単にいくだろうと思ったら、とんだ大間違いだった。なぜか登りのときと同じようなバランス感覚が働かないのだ。一歩一歩足場を慎重に探り、幹に抱きつくようにして降りていく。爪もぶら下がる以上の役には立ってくれない。大体、これって上り専用にできてるんだよなぁ……。こんな格好悪いへっぴり腰の姿を千里たちやフィルに見られてるかと思うと情けなかった。

登るときの3倍以上かかってやっと地面に着く。フィルが近づいてきて深々と頭を下げた。

「ありがとうございました、朋也さん。神木に、そしてこのクレメインの全ての木々に代わってお礼を申し上げます」

「ああ、いや……礼には及ばないよ」

頭を掻きながら答える。こんな美人に改まって謝意を述べられたのは生まれて初めてだ。

「さっきは私に押し付けようとしたくせに。まったく、調子がいいんだから」

千里が渋い顔でにらみつける。

彼女に言われるまでもなく、反省頻りの朋也だった。