手を振り上げ、とどめの一撃を加えようとしたところで、リルケの動きが止まった。

手を振り上げ、とどめの一撃を加えようとしたところで、リルケの動きが止まった。

「おいおい、君。彼らはお遊びだけでもうグロッキーじゃないか。本気の相手だったら代わりに僕がしてあげるよ」

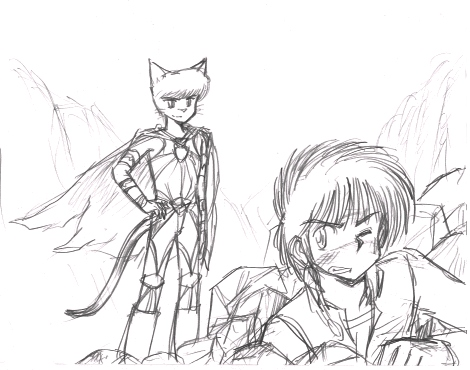

瓦礫に埋まって身動きがとれない朋也たちのそばに1つの影が降り立った。グレーのネコ族だった。体格はトラほど大きくはなく、むしろ小柄でミオを彷彿とさせた。声だけでも男性なのはわかったが。

「ダイヤモンド!」

呪文を唱えると同時に白い閃光が炸裂する。ダイヤモンドといえば、3属性を併せ持つ最強魔法ジェネシスに次ぐ絶大な威力を誇る攻撃魔法で、朋也はこれまでモンスターにしろ他の住民にしろ誰かが使うところを見たことさえなかった。

リルケの足場にしていた斜面は半ば消滅している……。彼女自身は素早く退避して無事だったが。

「……」

リルケは特に表情を変えることもなく、朋也を一瞥すると、オルドロイの方角に飛び去っていった。

朋也は何とか瓦礫のなかから自力で這い出すと、マーヤとクルルの救出にかかった。正体不明のネコ族は手を貸してくれなかったものの、ヒーリングの魔法を彼らにかけてくれた。治癒のエキスパートであるマーヤと比べても遜色のないレベルで、3人が被った崖崩れのダメージは一発で消し飛んだ。

改めて、自分たちの救いの主に目をやる。彼の方も興味深げに朋也を観察していた。

ふと、ミオ=ミャウと初めた対面したときのことを思い出す。顔立ちはやはりトラ同様前駆状態に近いが、それでも朋也でさえドキッとするほど美形だ。ただ、彼とはどこかで会っているような気がしてならなかった。

「君は一体?」

「人に名を尋ねるときは、まず自分から名乗るのが礼儀だと思うがね?」

……。まあ、それは確かに。そういや、リルケにも名乗ってなかったな。黙ってジロジロ見てばかりいるのも命の恩人に対して失礼だったと思い、朋也は3人を代表して礼を述べた。

「ああ、ごめんごめん。おかげで助かったよ。俺は──」

「僕は君の名前になんて興味ない。僕が興味あるのは……君がミオの保護者だってことだけさ」

その台詞を聞いた途端、彼とどこで面識があったかを朋也は思い出した。

「カイト……カイトだよな!?」

あえて肯定するまでもないとばかり、カイトは話を続けた。

「ま、〝元〟保護者というのが正解だろうけど……。今の彼女は君の保護なんてこれっぽっちも必要としてやしないんだからね」

人の話を平気で遮ったり無視するうえに、何とも鼻につくというか癇に障る物言いだ。命の恩人には違いないが、どうも好きにはなれないタイプだと朋也は思った。向こうにいた頃のほうがよっぽど可愛げがあったぞ。

「……ミオに会いにきたのか? 残念だけど、彼女は今──」

「知ってるさ。僕は君とは違うんだ。彼女のことなら何でも知ってるとも。ここに来たのは彼女に会うためじゃない。どうだい、峡谷の出口まで少し話をしながら行かないか? 着く頃には彼女も戻ってくるよ」

「ああ……そりゃまあ構わないけど……」

平静を装いつつ、朋也は内心穏やかでなかった。ミオのことなら何でも知ってるだって? たいした自信だな。俺がそんなキザな台詞を口にしようものなら、思いきり白い目で見られるのがオチなのに……。

こうして朋也たちは一時的にカイトと行動をともにすることになった。パワー、スピード、魔力、いずれをとっても並のモンスターを寄せ付けない彼をパーティに加えたことで、難所とされる峠越えの道行も数段楽になった。カイト1人で押し寄せるモンスターの群れをいともあっさりと撃破していく。

もっとも、ダイヤモンドの魔法を披露することは二度となかった。雑魚を相手に使う気はないんだろう。まあ確かに、3属性の鉱石以上に希少価値が高いからもったいないとはいえる。

ともあれ、強くて頼もしくてかっこいい助っ人の登場に、マーヤもクルルも大喜びだった。カイトがいてくれて大助かりなのは事実だったが、彼が2人にチヤホヤされるのは朋也には面白くなかった。

もっとも、レディに対しては終始丁重な態度だったとはいえ、彼は2人の女の子たちには興味を示さなかった。専ら朋也1人に注目し、彼にばかり話しかけてきた。

「君はミオのこと、どう思ってるんだい?」

これまでの経緯についていくつか質問した後、カイトが尋ねた。