千里: ++

ジュディ: ++

マーヤ: +

クルル: +

フィル: +

彼女と自分とは、血のつながりがあるわけでもない。それどころか、遺伝子のセットさえ共通じゃない。言葉も通じない間柄だった。それでも、朋也にとっては赤の他人よりミオの気持ちのほうがよっぽど理解できた。いや、自分の両親よりもだ。法律の後ろ盾もなく、モノスフィアの世間じゃ通らないとしても、彼女を指し示す言葉はただ1つだった。

「もちろん、ミオは俺の家族だよ」

「家族、ねぇ……」

カイトは腑に落ちないという風情で首をひねりながら続けた。

「実は、僕にはその概念が今一つ呑み込めなくってね。我々ネコ族を含め、社会性を有する種族は何らかの形で共同体を営むのを好むものだが……なぜ君たちは他の種族の者とまで群れたがる?」

「家族ってのは縁があって一緒に暮らすもんだし……そもそも種族なんて関係ないと俺は思ってるけど? ミオは確かに俺が拾ったんだけど、それも出会いの1つといえばそれまでだからね」

「……」

今の朋也の回答に納得したのかどうかはわからなかったが、カイトはその言葉の意味を咀嚼するかのようにじっと考え込んでいた。

「そういや、カイトには家はなかったのか?」

「幼少の頃はヒトの手に委ねられていたが、成猫になってからは独立独歩の道を歩んでるよ」

「……捨てられたのか?」

「いや。僕の方から捨てたのさ。家族の必要性を合理的に説明できるのは、個体が独立できるまでの間だけだよ」

彼の答えには何の感慨もこもっていなかった。彼は文字どおり〝ペット〟として扱われ、彼自身もその言葉どおり、成長するまでの期間必要な資源の提供を受ける場として家を利用したのだろう。

「その点、君とミオとの関係は、僕の目から見るとひどく不条理に映るね」

不条理ねぇ……。今度は朋也が首を傾げる番だった。カイトがいま、エデンでこうして自由を得ている以上、彼の境遇を不幸だとはみなせないだろうが、それでも朋也はかすかな憐憫の情を禁じえなかった。もちろん、彼にとっては余計なお世話だろうけど……。

彼からの質問がそこで途切れたので、今度は朋也のほうから訊き返す。

「で、そういうカイトのほうはどうなんだい? 君はミオの何なんだ?」

彼は朋也のように考え込むまでもなく即答した。

彼は朋也のように考え込むまでもなく即答した。

「僕かい? 僕は彼女の恋人だよ」

……。フ、フン、近所付き合いでもストーカーでも言いようによっちゃいくらでも言えるからな……。朋也は努めて動揺すまいとした。だが、次の彼の台詞は決定的なものだった。

「2人は愛し合っていたからね」

2人は愛し合っていたからね……2人は愛し合っていたからね……

彼の宣告が割鐘のように耳の奥でこだまする。

そんな……信じたくない。育ての父親としてそんな不純な交際は断固許さんぞ! 大体、朋也は2匹が一緒にいるところなんて一度も見たことがない。

いや、待て……そういえば、カイトを目撃した直後にミオがひょっこり現れて甘えてくることは度々あったな……。こんなことなら放任主義をとらずにもっと監視の目を光らせとくんだった。

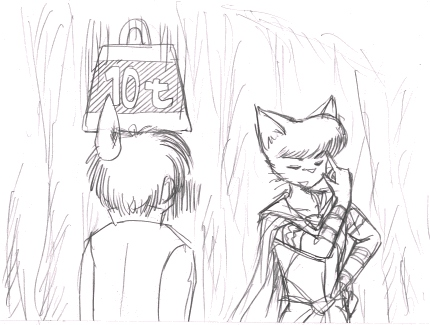

ショックのあまり、周囲も目に入らず呆然と立ち尽くす。ジュディもクルルも彼の有様にきょとんとしている。

「どうかしたかい? 君にとやかく言われる筋合いはないと思うがね?」

カイトがすました声で訊く。

そうだ、落ち着くんだ。そもそもネコ同士の恋愛を自分たちニンゲンの尺度で計ろうとするのは間違っている。向こうの世界ではもちろん十分認識してるつもりだったが……。

「そ、そりゃもちろん、親としては恋愛の自由は、み、認めるとも」

強がって見せるが、声はすっかり上擦っていた。

「……朋也。エデンではね、種族の違いは決して乗り越えられない壁ではないのだよ?」

え……それって!? ぽかんと口を開ける。カイトはそんな朋也の表情を面白がるように先を続けた。

「つまり、君がその気になれば、ミオと愛し合うことだって不可能じゃないってことさ。もちろん、同族同士に比べると障害ははるかに大きいがね。どうだい、僕のライバルになってみる気はあるかい? 今の彼女に異性としての興味はないのか?」