千里: +

ジュディ: -

「そ、そんなこと……何だか自分のこどもや姉妹を好きになるみたいで考えられないよ……」

朋也はまごまごしながら答えた。たとえこの世界でなら自然に受け入れられているとしても、彼の頭はそうした想像を膨らませることを拒んだ。

「でも、何だってお前がそんなこと俺に薦めるんだ? 自分で今ミオの恋人だって言ったばかりじゃないか」

「こういうのは競争相手がいた方がお互い張り合いが出ていいだろ? まあそれに、君が一念発起してくれると何かと都合のいいこともあるんでね……」

わからないやつだな……。大体、三角関係の緊張状態を楽しむなんて、朋也には気が知れなかった。まあ、自分によほど自信があるから言えることだろうが。

強くて、かっこよくて、頭も切れて、そのうえ女性を痺れさせる魅力も備えたカイトと、エデンに来て少しはたくましくなったとはいえ、どこから見ても一介の平凡な高校生にすぎない朋也とでは、たとえその気になったとしても始めから勝負は見えてるようなものだ。朋也の学校のクラスメートの女子に投票させたら、千里も含めて全員がカイトのほうに一票投じるだろうな……。

案の定、彼は不敵な笑みを浮かべて続けた。

「もっとも、君が僕に勝てる可能性は万に一つもないがね。なぜって、君の見ているミオは彼女の側面の1割に満たないが、僕は残りの9割の彼女をすべて知ってるからさ。しかも、その1割は彼女の被った偽りの仮面にすぎない。僕ならあえて知る気にもならないね。それでも、君はとても健闘してるよ。君を欺き続けることに彼女は一向に飽きないんだから」

「……」

どこまでも嫌味なやつだ。男子だったら全員朋也に同情票を入れてくれるに違いない。むかっ腹が収まらなかったが、彼の前で大人げないところを見せるのも癪なので、話題を変えて質問を振る。

「カイトはどうしてエデンに? トラやゲドや他の動物たちみたいに、何かニンゲンにひどい目に遭わされたのか?」

「いいや。確かにトラを始め、移民の多くはニンゲンに虐待を受けたのが移住の理由だが、僕とミオは例外だ。僕らは別にニンゲンに恨みなど抱いちゃいない。僕らがエデンに来た目的は全然別のところにある。こちらの世界には可能性がある。力を手に入れ、大きな目標に挑戦できる。とてつもなく大きな、ね……」

相変わらず自信に満ちた表情で彼は答えた。

「オルドロイの件には関わってるのか?」

「ご想像にお任せするよ。まあ、レトリーバー氏やトラの一派でないことは請合うけどね」

話し込むうちにいつのまにか峠の出口にさしかかっていた。

「さて、そろそろミオが戻ってくる頃だ。僕はこの辺で失礼させてもらうよ」

「……ミオにはほんとに会っていかないのか?」

このキザ男に気を利かせてやるつもりなどなかったが、それでもミオが会いたがってるとしたら──と、朋也は涙を呑んで声をかけた。

「僕らは愛し合ってはいる。でも、いま彼女はこの世界で自分の可能性に目を開き、情報を貪欲に吸収している最中だ。僕のほうもいろいろ準備しなきゃいけないことがあってね。しばらくお互いに冷却期間を置いてみるのも悪くないだろうしさ……。彼女は逢いたいと願えば自分から会いに来る。それくらいのことは、君にだってわかるだろ?」

「まあ、確かにそうだろうけど……」

やっぱり引き留めようとして損した。

「朋也、君の実力はわかった。君の考えも、なぜミオが君に惹かれているのかも、ね……。いずれ再び君とは会うことになるだろう。そのときも君の味方でいるかどうかは保証できないがね」

「……」

続いてカイトはジュディとクルルのほうを振り向いた。

「彼の話し相手を独占してすまなかったね。お詫びに、お嬢さんたちには僕からのささやかなプレゼントを贈るよ」

そう言って恭しく差し出したのは、石化耐性を持つキャッツアイの指輪と一握りのダイヤモンドだった。

「君たちのスキルじゃ魔力を抽き出すのは無理だが、その鉱石は所持するだけで属性に拠らず攻撃魔法のダメージを和らげてくれるんだ。みなに持たせておくといい」

「うわあ、すっごい奇麗な鉱石だね♪ クルル、ダイヤモンドなんて見たの初めてだよ! ありがとう、カイトのお兄さん♥」

クルルが受け取った鉱石に目を輝かせる。

「いいのか、本当に?」

「これから百戦錬磨の強敵と対峙するってのに、今の君たちの実力じゃ残念ながらいささか不安を禁じえないからね。君たちにはうまく事を運んでもらわないと僕としても困るんだ。ひょっとすると、トラやベス以外の相手と相まみえることになるかもしれないし……」

まるでこれから起こることを全部知っているかのような言い草だ。いっそ一緒に来てくれれば、戦力として申し分ないんだが。本心では彼の助けをこれ以上借りるなんてまっぴらごめんだったけど……。カイトだったらトラとだって互角以上に戦えるだろうし。だが、彼にはその気はないらしかった。

「それじゃ、健闘を祈ってるよ。アディオス!」

「それじゃ、健闘を祈ってるよ。アディオス!」

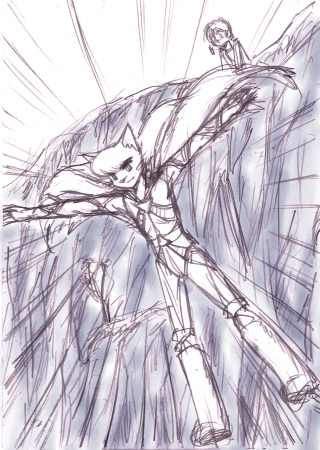

何がアディオスだよ、ただのスペイン語じゃねえか。かっこつけやがって、こんニャロめ。カイトは身を翻して宙に舞った。道の片側を占める急勾配の崖を赤いマントをはためかせて飛び降りるように駆け下っていく。よくこんなとこ平気で降りられるものだ。ジュディが落ちた谷底くらい深さがあるのに。

彼の態度はいかにも余裕たっぷりだったが、最後に交わした会話の中に1つ引っかかる台詞があった。

ミオが俺に惹かれてる? エデンに来てからのミオは、ミャウを騙ったりして朋也のほうがすっかり手玉に取られている感がある。彼の言うとおり保護者の面目は丸潰れだった。以前と同じように自分を慕ってくれているのはわかるが、まさか……な。カイトは単に自分をからかっただけなんだろうか?

カイトが姿を消した崖下をのぞきながらそんなことを考えていると、不意にミオの声がした。

「みんニャ、お待たせーっ!」

後ろの道の上をマーヤとともに駆け足でやってくる彼女の姿が目に入る。予告どおりだったな……。

「遅くなってゴメ~ン。あれ、何かあったの?」

朋也がまだ考え事から抜け切れずにぼおっとしているので、不思議そうに尋ねる。

「カイトが来てたんだ」

「カイトが!?」

一瞬驚いた顔をしたが、すぐに普段の彼女に戻る。今の彼女の表情が喜びと期待を意味しているのかどうか、朋也には読めなかった。

「ふ~ん……。で、あたいに顔も見せずにまたどっか行っちゃったわけね?」

「ああ。まあ、リルケ……例のカラス族に襲われて、危なかったところを助けてもらったんだけど……」

そのまま肩を落とす朋也を見て、ミオは悪戯っぽく口をすぼめて微笑んだ。

「その様子だと、彼お得意の弁術にだいぶ撹乱されたみたいね?」

*選択肢 別に気にしてない ショックだった(T_T)