千里: -----

ジュディ: --

マーヤ: ---

クルル: ---

フィル: ---

リルケ: ---

「ズバリ恋人かな?」

「……。もしかして、彼女の君に対する興味というのは、僕が考えていたのとは全然違う意味を指していたのかもしれないな」

カイトはそう言いながら首をかしげた。何が言いたいんだよ!?

「ところで、一方的に好意を抱くだけの場合は恋人とは呼ばないってこと、わかってるよね?」

「……冗談だってば」

そんなこといちいち解説すんなよ。本当に嫌味なやつだ。墓穴を掘ったとはいえ、腹が立った朋也は、今度は自分のほうから訊き返した。

「で、そういうカイトのほうはどうなんだい? 君はミオの何なんだ?」

「僕かい? 僕は彼女の恋人だよ。ちなみに、冗談ではないよ」

「僕かい? 僕は彼女の恋人だよ。ちなみに、冗談ではないよ」

彼は即答した。

……。こんにゃろ~、自分でストーカーを恋人とは呼ばんと言っときながら抜け抜けと。朋也は努めて動揺すまいとした。だが、次の彼の台詞は決定的なものだった。

「2人は愛し合っていたからね」

2人は愛し合っていたからね……2人は愛し合っていたからね……

彼の宣告が割鐘のように耳の奥でこだまする。

そんな……信じたくない。俺をおいてこんなすかしたやつと付き合うなんて断固許さんぞ! 大体、朋也は2匹が一緒にいるところなんて一度も見たことがない。

いや、待て……そういえば、カイトを目撃した直後にミオがひょっこり現れて甘えてくることは度々あったな……。こんなことならやっぱり目を離さないでおくんだった。

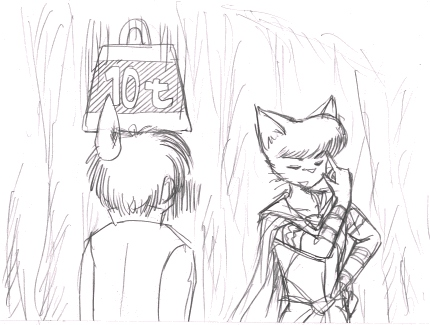

ショックのあまり、周囲も目に入らず呆然と立ち尽くす。ジュディもクルルも彼の有様にきょとんとしている。

「どうかしたかい? 君にとやかく言われる筋合いはないと思うがね?」

カイトがすました声で訊く。

そうだ、落ち着くんだ。そもそもネコ同士の恋愛を自分たちニンゲンの尺度で計ろうとするのは間違っている。向こうの世界ではもちろん十分認識してるつもりだったが……。

「そ、そりゃもちろん、誰にだって恋愛の自由は、み、認めるとも」

強がって見せるが、声はすっかり上擦っていた。

「……朋也。エデンではね、種族の違いは決して乗り越えられない壁ではないのだよ?」

え……それって!? ぽかんと口を開ける。カイトはそんな朋也の表情を面白がるように先を続けた。

「つまり、君がその気になれば、ミオと愛し合うことだって不可能じゃないってことさ。もちろん、同族同士に比べると障害ははるかに大きいがね。どうだい、僕のライバルになってみる気はあるかい? 冗談抜きに、今の彼女に異性としての興味はないのか?」