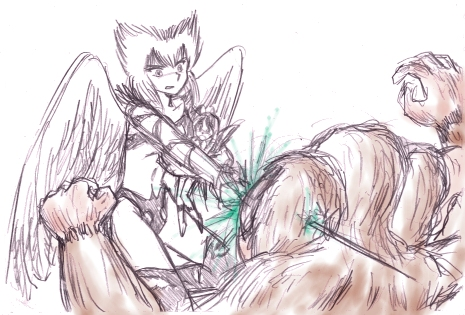

黒い影がサンエンキマイラのすぐ隣に舞い降りる。リルケだった。彼女は目にも留まらぬ速さでサーベルを抜くと、サンエンの巨大な1つ目を貫いた。

黒い影がサンエンキマイラのすぐ隣に舞い降りる。リルケだった。彼女は目にも留まらぬ速さでサーベルを抜くと、サンエンの巨大な1つ目を貫いた。

「ウギャアアアアッ!!!」

緑の血を滴らせながら、両手で顔を覆ってうめく。その間に、リルケは囚われていた妖精を抱きかかえた。

「フン、キマイラも焼が回ったものだな。こんなろくでなしの遣い魔を寄越すとは」

「キ、キ、キサマ……コンナコトヲシテ、タダデ済ムト……思ッテイルノ……カ!?」

キマイラの化身は捨て台詞を残し、緑の光の粒に分解していった。巨大なエメラルドの鉱石が地面に落ちて転がり、朝日を浴びてキラリと輝く。

リルケは緊張する朋也たちの前に降り立つと、仲間たちのほうに妖精を押しやった。羽を握りつぶされて当分の間は飛べそうになかったが、それ以外特に怪我はないようだ。抱き合って無事を喜ぶ妖精たちを横目に、朋也もほっと胸をなで下ろした。彼女の命の恩人に向かって頭を下げる。

「リルケ……ありがとう、この子を救ってくれて」

「勘違いするな。私はキマイラに魂まで売り渡したわけではない。あくまで自分の信念に従うまでだ」

冷たい声で言い放つ。相変わらずだな。

上司であるはずのキマイラの分身を消滅させても相変わらず無表情を装ったまま、リルケは千里に向かって告げた。

「お前のところのイヌ族には危害は加えていない。彼女の身の安全は私が保証してやる。日蝕が始まるまではな……」

それから、再び朋也に向き直る。

「今日のところはこのまま消えることにする。こちらの不手際もあったからな。レゴラスで待っているぞ」

リルケはそれだけ言い残すと、黒い翼を広げてフワリと舞い上がり、東の空に去っていった。