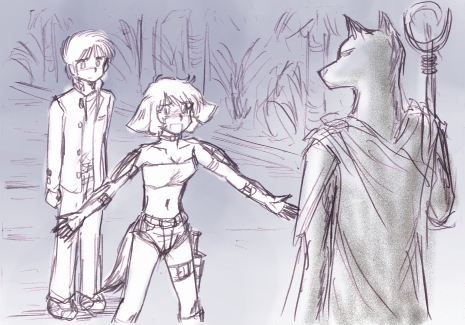

表に出て顔を上げると、街の守護者のただならぬ悲鳴を聞きつけて集まったイヌ族たちが、朋也とジュディに警戒の視線を送っている。2人が前に進み出ると、汚らわしいものから身を避けでもするように道を開ける。

ジュディは不安に怯えながらも、同族の人々に向かって声を振り絞って叫んだ。

「ねえ、みんな!! ボクのご主人サマは何も悪いことなんて──」

いきなり石が飛んできて、彼女の耳をかすめる。朋也はとっさに彼女をかばって前に出た。

「やめろ、なんてことするんだ!!」

飛んでくる石の数が増える……。ビスタでもシエナでもうまく溶け込むことができたのに、他でもないイヌ族の街でこれほど過剰な拒絶反応に遭うなんて……。

「とっとと出て行け!」

「モンスターが氾濫しているのもすべてニンゲンの所為。剣士様が憤るのも無理はありませんわ!」

「何しにこの街に来たんだ!?」

「ここはニンゲン共の召使が来るところではないぞ!」

「あの女、道理でニンゲン臭かったわけだ……」

「ガルル!」

怒号と石つぶての飛び交う中を、朋也は呆然と立ち尽くすジュディの手を引いて速足で駆け抜けた。いまの状態では2人が何を言っても無駄だろう。さっき気前よくオマケしてくれた武具屋も、朋也たちがそばに来るとあわてて店のシャッターを閉める。

気がついてみると、朋也たちは門に近い公園の泉のそばにいた。

気がついてみると、朋也たちは門に近い公園の泉のそばにいた。

目の前に鳥居を見つける。これは……シエナでも見かけたイヌ族の守護神ウーの社か。一族の崇める神の像に向かって、ジュディは涙に濡れる目を拭いもせず、すがるように訴えた。

「ねえ、ウーの神様……どうして……どうしてなの!? ボクはご主人サマを救いたいだけなのに……。イヌがニンゲンを好きになっちゃいけないの!? 愛したらいけないっていうの!? それって間違ったことなの!?」

だが、彫像のウー神は無言で天を見据えるばかりだった。

縋

「ねえ、教えてよ……朋也ぁ……」

彼にしがみつくと声を上げて泣き始める。

「ジュディ……」

大粒の涙をポロポロと流しながら訴えるジュディの肩を優しく抱いてやる。でも、慰めの言葉が見つからない。

もちろん、彼女は間違ってなんかいないはずだ。それなのに、なぜ種族の仲間たちはわかってくれないんだろう? ニンゲンの罪がいくら重いからといって、なぜ2人の絆まで責められなくてはならないんだろう?

ふと後ろで足音が聞こえた。振り向くと、そこにいたのは杖をついたかなり年配のイヌ族だった。成熟形態の寿命はどの種族もヒト族と変わりないって聞いたけど、100歳近くいってるんじゃないだろうか? 耳が折れ曲がっているところを見ると移民のようだが、テリアの一種か、はたまた狆の親戚なのか、朋也には思い当たらない品種だった。

「のう、お若いの。お前さんはなぜニンゲンのことを〝主人〟と呼ぶのかね?」

老人は単に質問を発しているだけで、自分たちを非難しにきたわけではないようだ。ジュディは涙に濡れた顔を上げて老人を仰ぎ見ると、声を上ずらせながら答えた。

「べ、別に理由なんか……ご主人サマはご主人サマだもん……」

「……お前さんたちもわかっていようが、エデンに暮らすイヌ族がすべてニンゲンを心底から忌み嫌っているわけではない。むしろニンゲンを愛していたが故に、彼らに裏切られたことに対する憎しみもまた強いものがあるのじゃ。とりわけ〝主人〟とはみなが反感を覚える言葉じゃ。今わしらが手にしている自由のなかった日々を思い起こさせるからな……。もう一度問おう。お前さんはなぜ、このエデンにあってなお、その者のことを〝主人〟と呼び続けるのかね?」

ジュディは自分の胸に問うようにしばし考えてから、もう一度答え直した。

「ご主人サマは……ボクが小さい時からずっと見守ってきてくれた……ボクのお母さんで……お姉さんで……ボクの誰よりも大切な人だからだよっ!」

「千里とジュディは家族として彼女が赤ん坊の頃からずっと一緒に暮らしてきたんだ。1日だって離れたことないくらいだよ。そりゃ、本当に仲のいい姉妹みたいなもんで……」

朋也も隣で補足説明を試みる。

「ふむ……」

うなずいてから、今度は老人は長い眉の下に半ば隠れた黒々とした目で朋也の顔を興味深げにのぞき込んだ。

「そういうお前さんは一体彼女のナニかね?? 見たところ、その……ニンゲンのようじゃが……匂いの方はかなりわしらのが混じっとるがの