固く閉じた目を開くと、そこはもうフューリーだった。ほんの3、4秒しかかからなかった。耳鳴りもエデンに来たときほどひどくはない。

夜なのに辺りは真昼のように明るかった。雲のような構造物があちこちに浮かび、それぞれ橋で結ばれている。本当にお伽噺の中の妖精の国みたいだな……。

「ここがフューリーか……。うわっ!?」

最初の1歩を踏み出そうとしたら、いきなり5メートルくらい弾みで飛び出してしまった。

「ああ、ごめぇ~ん! 来る前に言っときゃよかったわぁ。フューリーの上は地上の10分の1の重力しかないのぉ。一般の住民が来ると危険だって言ったのは、そういう意味もあるのよぉ。気をつけてねぇ~?」

「宇宙を飛んでるとか、自由落下してるんだったらわかるけど、なんでそんなに重力が小さいんだ?」

「フューリーを浮遊させているのは、デュラックの放射電極による力場の干渉だからなのぉ。量子相対論とか学校で習ったぁ? あたしは苦手だったんだけどぉ……」

「いや、そもそも高校でそんな授業やってないよ」

マーヤも朋也のいる位置まで飛んでくる。彼女たちはもともと重力に逆らって飛翔しているので関係なさそうだ。あの羽にはやっぱり量子相対論的な作用が働いてるんだろうか? 移動にエネルギーがかからないのは楽ちんでいいけど、慣れるまでは力の加減が難しそうだな……。

足元の地面は足を置くたびに凹み、まるで雲の上、というかトランポリンの上を歩いているようだった。彼女の説明では、この雲はFRPのメッシュを重ねて柔軟な構造に織り上げたものらしい。

うっかり離れて飛んでいかないよう2人で手をつないで進みだしたとき、突然けたたましいサイレンが鳴り響いた。

≪ビスタ難民救護センター所属 レゴラス親衛隊臨時所属 クラスC #9109557ですね? 神獣キマイラ様に仰せつかった任務はどうしたのですか? フューリーへの帰還には正当な事由とキマイラ様の許可が必要なことを忘れたわけではないでしょうね?≫

居丈高な声がどこからともなく聞こえてくる。マーヤの声に少し似ていなくもない。

マーヤは姿の見えない話者に向かって返事をした。

「任務はすでに終了しました。今日ここへ来たのは妖精としての束縛から解放されるためです」

≪無意味な要求は却下します。直ちにレゴラスへ帰投しなさい。妖精の職務一切を放棄する場合は寿命と霊力の剥奪処分に附します≫

「断ります。自分の生き方は自分で決めます」

少し間が開く。

≪正規分布を大幅に逸脱する行動パターンが見られますね。命令への不服従を反復するとは。しかも、異種族の入国が禁じられているフューリーに、よりによってエデンを脅かした重犯罪種族であるニンゲンを伴ってくるなど……。#9109557、あなたを妖精一族の安定性を損ねる撹乱因子とみなし、即刻退去を勧告します。従わない場合は実力で排除します≫

マーヤはすぅっと大きく息を吸い込んだ。

「嫌なものは嫌だって言ってるでしょぉぉーーっ!!!」

そんなすぐそばで怒鳴られると鼓膜が破れちゃうよ……。

再びサイレン。さっきのが火災警報なら今度は空襲警報といった感じだ。

≪フューリー在住の全妖精に告ぐ。エデンの秩序を乱す危険な反逆者Cクラス#9109557と同伴のニンゲン族を見つけ次第排除せよ。生死不問。以上≫

「おいおい、マーヤ。なんだか俺たちお尋ね者にされちまったみたいだけど、大丈夫なのか?」

「来るなら来てみなさいってのよぉー! みんな丸めてポイしてやるからぁー! さあ朋也、あたしたちの愛の力を見せつけちゃいましょうよぉー!」

そう答えたマーヤはいつになく威勢がいい。

「やれやれ……。ところで、さっきの声は?」

「あれが神獣様にフューリーの管理を委託されている妖精長ディーヴァよぉ。ちなみに歳は975歳、正真正銘のクソババァよ、クソババァ♪ 彼女と直談判して、何が何でも権利を勝ち取ってやるわぁー!」

975歳というと、平安時代の生まれか……絶句する他ない。でも、その呼び名はあんまりだなあ。

それにしても、妖精長との事務的な会話では普通に喋れるのには驚いた。でも、感情が入るとやっぱり語尾が伸びるんだな……。マーヤの間延びした口調も、システムを支える歯車であることを強いられる妖精社会に対する反動で身に付いてしまったのかもしれない。まあそれも、彼女のチャーミングな個性の1つとはいえるけど。

グズグズしているうちに、警備隊の妖精たちが押し寄せてきた。

「さあ、ポイされたい子はかかってらっしゃぁ~い!!」

2人でにらみつけると、7色に輝く羽を持つ特務妖精とヒト族の2人組の反逆者に怖れをなしてか、CクラスとBクラスの半分くらいはとっぴらかして逃げていった。戦わずに済むならそれに越したことはない。が、Aクラスらしいリーダーに率いられた一部隊は踏みとどまる。Aクラスの妖精は体格も羽も一回り大きい。

「五月雨射ち!!」

「トリニティ!!」

2人とも各地のモンスターから三獣使、BSEに至る幾多の戦闘でメキメキスキルを強化してきたおかげで、相手がいくら束になってかかってこようと迎え撃つ自信はあった。半分は威嚇のための攻撃だったが、リーダー以外の妖精はとてもかなわないと我先に引き返していく。一人残されたリーダーは、何を思ったのか口笛を吹いた。

「ギャオースッ!!」

「な、何だ!?」

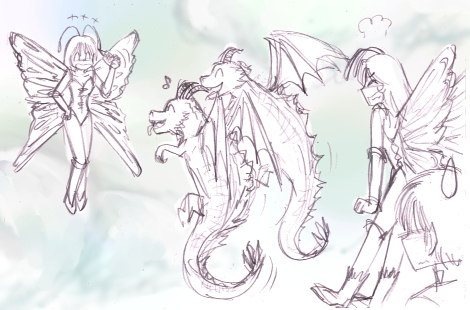

どこからともなく現れたのは2匹のドラゴンだった

天空に浮かぶフェアリーの棲む都市にドラゴンまで出てくるとなると、なんだかすっかりファンタジーの世界に入り込んだような気分になる。見た目は確かにドラゴンだったが、近くまでやってきたそいつらをよくよく見ると、体長は1メートルに満たなかった。詐欺だ……。

「あ~っ! あれはフューリーでペットにされてるプチドラだわぁ~! ちなみに蜂蜜レモンサワーが大の好物なのぉ~」

「……。じゃあ、蜂蜜あげてみたら?」

「ええ~っ!? 後でオヤツに食べようと思ったのにぃ~~」

「そんなの帰ったらいくらでも食えるだろ? ほら、来たぞ!?」

マーヤは渋々いつも持ち歩いている蜂蜜入りのちっさいチューブを携帯ポーチから取り出した。

「ほらぁ、おいでぇ~♪ お利口さんにしてくれたら蜂蜜あげるわよぉ~♥ ホントはあたしが後で食べるつもりだったんだけどぉ、あげちゃうからねぇ~♪」

未練がましいなあ。

それでもプチドラたちの目の色が変わり、おねだりモードになる。こんな小さいのに目敏いなあ。が、そこでAクラスがケラケラと高笑いし、マーヤのよりサイズのでっかいチューブを取り出した……。すぐにプチドラたちは飼い主側に翻意する。

それでもプチドラたちの目の色が変わり、おねだりモードになる。こんな小さいのに目敏いなあ。が、そこでAクラスがケラケラと高笑いし、マーヤのよりサイズのでっかいチューブを取り出した……。すぐにプチドラたちは飼い主側に翻意する。

「きぃ~! あんたたち、人のことバカにしてるわねぇっ!?」

……予想できないことじゃなかったか。それにしても次元の低い戦いだなあ。

当のプチドラたちはさすがドラゴンだけあって火炎放射を仕掛けてきたが、朋也がお尻に矢を射ただけで悲鳴を上げて逃げていった。見掛け倒しで気は弱いようだ……。

あわてて向きを変えようとしたAクラスに、朋也がダッシュして飛びかかり捕獲する。小重力下だけに、勢いをつけてジャンプすれば妖精たちに追い着くのはわけはなかった。

「た、助けてください、ニンゲンさん! お願いしますぅ。どうか食べないで~」

ヒト族の大きな手に羽をつかまれ、卒倒しそうなほど怯えきって震えている。

「誰も食べたりなんかしないから、安心しなよ」

「そうよぉ。食べるんだったらフツーあたしから食べてるでしょぉ~!?」

論理的には正解、なのかなあ?

「悪いけど、そのチューブだけ渡してもらえる?」

彼女は二つ返事で差し出した。解放してやるとフラフラになりながら一目散に逃げていく。

「さてと、今度あの手のがやってきたらこいつを使おう」

それから2人は、空中浮遊都市フューリーの中をディーヴァのいる管理棟目指して進んでいった。管理塔があるのは最上階の第8層だ。朋也たちのいるゲートのあるフロアが第2層で、最下層の第1層には各種のプラント設備があり、容積はこの1層が半分を占める。上部の居住層だけならそれほどたいしたスペースではないはずだが、浮上推進のためのデュラック電極による空間の歪みと、不規則で立体的なレイアウトのせいで、方向感覚がつかめず非常に迷いやすかった。そのうえ、もう何十年もフューリーにはご無沙汰していたマーヤの記憶もあやふやで、なかなか先に進むことができない。

妖精たちはところどころで大挙して押し寄せてきた。フューリーに棲んでいる200万人に指導者の通達が行き渡っているんだから、戦闘を避けようというのが無理な話ではあった。まとめてポイできるのは返って2人としては楽だったけど。それに、大抵の子はちょっと脅かすだけで逃走してくれた。朋也としても、マーヤの仲間を傷つけたり、ましてや殺したりなどはしたくなかったので、その方がありがたかったが。

ただAクラスになると、さすがにエリートの自覚もあってかシブトイ妖精が多い。そのうえ、魔法や射的の腕前も高く、油断はできなかった。一番困ったのは、妖精の持つ混乱や睡眠などの敵のステータス異常を引き起こすスキルだ。マーヤは自身が妖精だけに耐性が高かったものの、朋也は特に投げキッス攻撃に弱かった。あれをやられると、頭の中が花畑で埋まっちゃうんだよなぁ。後でマーヤに白い目で睨まれるし……。

それでも、朋也とマーヤのコンビの前ではどの妖精たちも敵じゃなかった。Sクラスの幹部級には今のところ出くわしていない。大半がレゴラス勤務で、フューリーでは管理塔にしかいないはずだとマーヤも言っていたが。ちなみに、ディーヴァは五指に満たない最上位のSSクラスだという……。

戦闘の相手は妖精たちだけではなかった。プチドラを始め、翼の生えたウマ:いわゆるペガサスや、同様の空飛びネコ・イヌの類も、2人の姿を見かけるや襲いかかってきた。こちらも大半がエサで撃退──というか懐柔できたので何のことはなかった。途中で何人かAクラスを脅して蜂蜜チューブを補充する必要があったけど……。

マーヤに聞くところでは、これらの生きものたちはいずれもフューリーの遺伝子工学により生まれた人造生命だとか。すごい技術なのかもしれないが、朋也にはどうも違和感が拭えなかった。生命を操作すること自体、動物たちの楽園という印象とかけ離れている気がする。妖精たちの処遇とも合わせ、地上のエデンとはまるで別世界のようだ。

ところどころで道に迷いながらも、二人はどうにか最上階に通じる第7層までたどり着いた。突き当たりに大きなハッチの付いた建造物がある。

「あったぁ! この扉の先が管理塔につながってるはずよぉ」

2人が先に進もうとしたとき、「パフォォ~~ッ!!」という雄叫びが轟いた──