アニムスをめぐる騒動が一件落着し、俺と千里は元の世界へ還ることになった。正直言って、エデンで暮らすのも悪くないと思った。けど、2人とも何も告げずに行方をくらませたものだから、親や友人が心配してるだろう。それに、エデンは救われたけど、モノスフィアそのものは何も変わっちゃいない。動物たちが少しでも暮らしやすい世の中に変えていくことが、トラやベスの遺志にもかなうんじゃないか──そう思ったからこそ、生まれ育った世界へ帰還することを決心したのだ。もっとも、剣も魔法もない世界で、自分たちにできることなんてほんの僅かだろうけど……。

ミオとジュディは、エデンに残ることにした。2人自身の意思で。向こうに帰れば、2人は元の姿に戻ってしまう……。2人がせっかく手に入れた可能性を、俺たちの都合で奪うわけにはいかなかった。ジュディは、住民のためにこの地に残るモンスター退治を生業にするつもりだという。正義感の強い彼女にはまさに打ってつけの仕事だな。俺たちも彼女に恥じないよう、頑張らなくちゃ……。ミオは、しばらくこの世界を気ままに旅して回るつもりらしい。また面倒なことに首つっこまなきゃいいけど……。

元の世界へ戻る前日、俺と千里はビスタの町の宿で、それぞれ一番大切な家族と最後の晩を過ごすことにした──

さっきから押し黙ってじっと窓から街の日を見つめ続けていたミオが、朋也に背を向けたまま徐に口を開いた。

「……あたいがどうしてエデンに来たか、まだ言ってニャかったわね……」

そういや、そうだった。そもそも俺たちがエデンにやってくることになったきっかけは、ミオの家出だったんだよな……。朋也はベッドに腰を下ろすと、静かに彼女に尋ねた。

「そうだな。ミオさえ話してよければ、聞かせてくれないか?」

ミオは窓の外から彼のほうに向き直り、じっと彼の目を見つめた。

「朋也のことが……好きだったから」

「え!?」

「エデンに来れば、あんたと結ばれることもできるかもしれニャイって……。でも──」

足先で絨毯に書いたのの字を見つめながら、自嘲気味に微笑む。

「千里にはかニャわニャかったわ……。フフ」

「ミオ……」

なんて言っていいのかわからず、ただ彼女の名を口ずさむ。

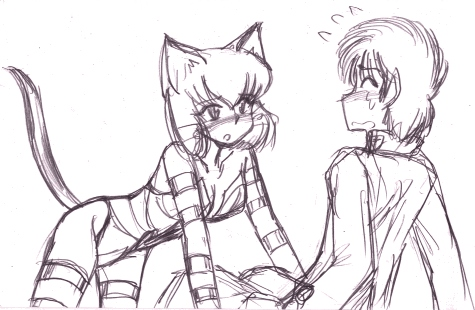

ミオはもう1度顔を上げた。思い詰めたような真剣な表情で朋也の顔を食い入るように見つめる。彼のほうに向かって1歩踏み出す。また1歩……。

朋也はゴクリと唾を飲み込んだ。こういうシチュエーションは想定してなかった……。後ろは壁だし、ドアは反対側だ。

「ねえ……抱っこしてよ……」

「ねえ……抱っこしてよ……」

目の前まで来て両手を差し出す。

「え……で、でも、そんな……」

「いいじゃニャイ、別に千里は見てやしニャイんだから♪」

幸か不幸か、2人の泊まっている部屋は別のフロアだった……。朋也がなおもためらっていると、また真剣な眼差しで訴える。

「……あんたと一緒にいられるのは、今夜が最後ニャのよ?」

「しょうがないなあ……。抱っこだけだからな?」

ミオはニパッと無邪気に笑うと、膝の上に飛び乗ってきた。首筋に腕を回してもたれかかる。咽喉がものすごい勢いでゴロゴロ鳴っている。音だけ聞いてりゃ昔と何も変わりないんだけどな。といって目を瞑ってみても、膝の上の重みと感触の前駆形態時代との差は如何ともしがたい……。もちろん彼女は、同じ年恰好の女の子に比べたら決して重くはないんだが。

ミオはしばらくうっとりと目を閉じていたが、やがて瞼を開き、グリーンに輝く大きな瞳で朋也の視線を捉えようとした。照明を落としていたので紡錘形の幅がかなり広がっている。

「……キスして……」

抱っこだけって言ったのに(T_T)

「だ、駄目だったら! い、いくらなんでもそこまでわ……」

「どうしてよぉ!? 昔は毎日してくれたじゃニャイ!」

ムッとして目を吊り上げる。

「そ、そ、それとこれとわ……」

この至近距離でそんな要求を出された日には、いくら千里と決死の愛を誓い合った身の朋也の理性も瀬戸際に追い詰められ、白旗を振るのも時間の問題と思われた。

朋也がギリギリの抵抗を試みていると、ミオは拗ねたこどものように恨めしそうな目で彼をにらんだ。目の端にうっすらと涙が浮かんでいる。エデンに来てから、彼女がこんな甘えんぼなところを見せたのは初めてだった。パーティーじゃいつも彼女が一番大人だったのに……。

「……わかった、わかった。もう、言い出したら聞かないんだから……。じゃ、おでこ、な?」

結局、朋也の理性が土壇場で踏みとどまることができたのは……彼女の髪から立ち上った香りが昔と何1つ変わらなかったからだった。途端に愛おしさがこみ上げてくる。額にそっと口づけすると、腫れ物でも触れるように、彼女の柔らかな髪を優しくなでる。ミオは彼の胸に顔を埋めるようにして、そっとささやいた。

「朋也……幸せにニャッてね……」

「お前もな……」