グレー1色の世界で、フィルの周りだけがぼんやりと淡い青緑色に包まれていた。あれは……いつも彼女が登場するときの、優しく温かい木洩れ日のような光……フィル……!?

「……さ……せ……ない……」

≪ナ、ナニ!?≫

まるで、1つの身体をめぐって2つの意思がせめぎ合っているようだった。そして、ついに動物と植物の橋渡しをしてきた真のアービトレイターであるメッセンジャー・フィルが、無慈悲な緑の独裁者の戒めを打ち破った。

「……私の……大切な人を……殺させはしないっ!!」

緑の閃光が迸り、彼女の体が神木の幹から分離する。

≪馬鹿ナッ!? 完全ニ抹消シタハズ!!≫

「フィル!! フィルなのか!? 俺が判るかっ!?」

フィルは明らかに消耗しているように見えたが、朋也のほうを振り向いてニッコリ微笑んだ。操られた能面のような顔ではない、彼が何よりも見たかった彼女のあの笑顔だ。

フィルは正真正銘の樹族のセラピーを発動した。たちまち6人の石化が解ける。後一歩遅かったら、生命活動まで停止させられていたところだった。

「朋也さん……。ありがとう、心配してくれて……。ゲートまでの道は私が何とかしますから、安心してください……」

思い詰めた表情で自分をじっと見つめるフィルに、朋也は不安に駆られて叫んだ。

「フィルッ!! 何をする気だっ!?」

彼女は神木に向き直った。長い緑の髪がまるで触手のように伸び、太い幹の周りを取り巻いたかと思うと、次々に突き刺さる。ジュディの剣さえ受け付けなかったのに!

≪ヤ、ヤ・メ・ロッ!!≫

パニックに駆られた神木の声が響き渡る。フィルの口を借りたのではない。木の洞の空気を振動させたのか……。

だが、フィルは神木の命令を無視して作業に没頭していた。何をする気なんだ、彼女は!?

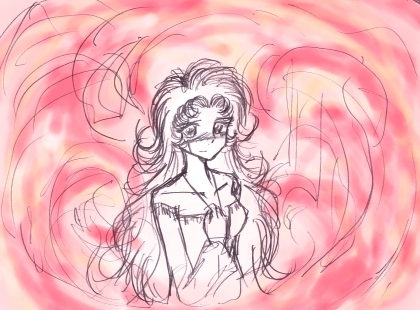

続いて起こった出来事は、朋也の理解を超えていた。神木の幹から一斉に激しい炎が燃え上がったのだ。フィルの身体からも──

続いて起こった出来事は、朋也の理解を超えていた。神木の幹から一斉に激しい炎が燃え上がったのだ。フィルの身体からも──

彼女が行使したのはミトコンドリア・バーストだった。酸化反応を利用してエネルギーを取り出す細胞小器官、それを導管を通じて神木の幹全体に送り込み、"着火"した──すなわち、そこで起こる化学反応を、鉱石魔法と同様の原理で取り出し、熱反応に変えたのだ。ミトコンドリアは、動物においては脱共役タンパク質の働きにより酵素の活動に必要な体熱を維持するなど、生存に不可欠な役割を担うが、通常発熱する必要がなく葉緑体の働きのほうがはるかに重要な植物においては脇役的存在である。それは動物と植物双方の生理を熟知したメッセンジャーであり、かつ魔法のエキスパートでもあるフィルにして初めて為せる奥の手だった。ただ……それは諸刃の剣でもあったのだ……。

燃え盛る炎に包まれるフィルを呆然と見ていた朋也は、我に返って駆け出そうとした。

「フィルッ!! フィルーーッ!!」

「朋也! やめて! 危ニャイわっ!」

「駄目よ、行っちゃ!!」

ミオと千里が両隣から無我夢中で朋也にしがみつく。

「離してくれっ!! フィルが……」

仲間たちの手を振りほどこうと泣き叫びながらもがき続ける。揺らめく炎の中に、朋也は見た。フィルの頬に一筋の涙が伝うのを。

「さよなら、朋也さん……。私……あなたのこと──」

炎が彼の目の前で言葉もろとも彼女を呑み込んだ。神木の幹が噴き出した炎に真っ2つに裂け、轟音とともに崩れ落ちる。朋也の声は天をも焦がす灼熱の劫火に虚しく吸い込まれていった。

「フィルーーーーッ!!!」