朋也、クルル、マーヤの3人はレゴラス神殿で神獣キマイラと対面し、蒼玉の秘密について教えてもらった後、再び港町ポートグレイに戻ってきた。次の目的地は「人魚の入り江」だ。

そこはホテルの脇にある道を行ったすぐ先にあり、観光客も気軽に入れる街の名所の1つにすぎなかった。

「この先にある洞穴は海岸の岩が波に穿たれてできたの。人魚の入江って呼ばれてるのよ。ロマンチックよね♪」

ホテルの近くで出会った街に住むネコ族の女性が朋也たちにそう教えてくれた。そんなところに蒼玉にまつわる秘密の鍵が隠されているのだろうか?

さっそく3人で足を運んでみる。そこは海につながったありふれた洞窟だった。奥行きも高さもなく、絶景というほどのものではない。普通に立ち寄った観光客は10分も経たないうちに回れ右して帰ってしまうだろう。

岬のように突き出た岩場に立ってひとしきり見渡しながら、朋也はため息を吐いた。

「来てみたはいいけど、ただの洞窟にしか見えないな……。いったいどこにサファイアのアニムスの手がかりがあるんだろう?」

不意に海面が揺らぎ、水面下に何か大きな魚影のような姿が映った。こちらに向かって近づいてくる。水の透明度は悪くないのだろうが、わずかに差し込む自然光以外明かりがないため、真っ黒な影にしか見えない。朋也は一瞬サメかと思い、びっくりして身構えた。

黒い影は朋也のすぐ手前までやってくると、ザバッと水飛沫をあげて水面上に姿を現した。

「に、人魚!?」

驚きのあまりかすれて声にならなかったが、そこにいたのは正真正銘の人魚に他ならなかった。上半身は青く豊かな髪と大きな瞳の印象的なハッとするほど美しい面立ちのニンゲンの女性だが、下半身に2本の足はない。ただ、鱗がなく尾鰭も水平に付いているので魚というよりはイルカに近い。

「あなた今、サファイアのアニムスって言ったわよね?」

エデンであればこそ違和感はないが、その人魚はヒトと同じ言葉で話しかけてきた。ただ、そのことより重要なのは、やはり彼女もアニムスと関わりを持っていたことだった。

「ああ。確かに、俺たちは蒼玉を探している。この洞窟にそのありかを突き止めるヒントがあるって聞いたものだから……」

朋也の返事を聞いた人魚は、眉根をひそめながら言った。

「……ちょうど昨日、あなたと同じく蒼玉を求めてこの洞窟にやってきたネコ族の女性がいたわ。名前はミオ……」

「ミオが!?」

やはり彼女もここへ来ていたのだ。どうやら一足遅かったようだが。

「あなたは彼女とどういう関係なの? まさか、あなたが朋也さんなわけないわよね?」

人魚に名前を持ち出されたうえ否定的な聞き方だったため、朋也は訝しみながら答えた。

「ええっと……俺がその朋也だけど?」

それを聞いた人魚は数秒間沈黙した。

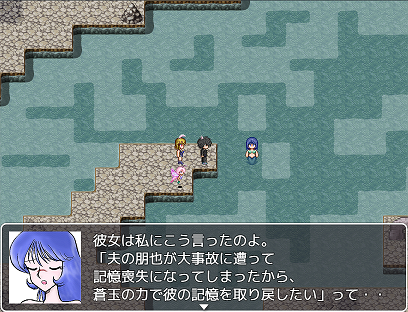

「彼女は私にこう言ったのよ。『夫の朋也が大事故に遭って記憶喪失になってしまったから、蒼玉の力で彼の記憶を取り戻したい』って……」

「彼女は私にこう言ったのよ。『夫の朋也が大事故に遭って記憶喪失になってしまったから、蒼玉の力で彼の記憶を取り戻したい』って……」

3人で顔を見合わせる。

「いかにも彼女がつきそうな嘘だ(--;;」

「クルルだってそれでだまされたんだもん! ミオってほんとに嘘つき名人だよね!」

「旦那様なのに、泥棒にされたり記憶喪失にされたり、あなたも大変ねぇ、朋也ぁ」

人魚は一段と深刻な表情になって事情を説明した。

「困ったことになったわ。私、彼女の言うことを信じてしまって、蒼玉を守護する神鯨レヴィアタン様の所へ案内してしまったから……」

「彼女がサファイアを手にしたら、何をしでかすかわかったもんじゃない。悪いけど、俺たちもそこへ案内してくれないか? 今ならまだ間に合うかもしれない!」

人魚はうなずくと、改めて自己紹介した。

「わかったわ。私にも責任のあることだし。私はイルカ族のニーナ、よろしくね」

「よろしくね、ニーナ♪ クルル、イルカ族のお友達ができるの初めてだよ!」

それからしばらくニーナは朋也の顔を見つめ続けた。さすがに気恥ずかしくなって尋ねる。

「えっと……俺の顔に何か付いてる?」

「朋也……私、あなたによく似た人を知っているの。あなた、もしかして8年くらい前に海辺で──」

そこまで口にしてから、ニーナはいったん目を伏せて黙り込んだ。再び顔をあげると、苦笑しながら言った。

「……いえ、なんでもないわ。今のは忘れてちょうだい……」

(やっぱり、あの時私を助けてくれた彼に間違いないわ……。けど、どうやら星の廻りが悪かったみたいね……)

ニーナは気を取り直したように話を戻した。

「じゃあ、これから神鯨様のところへ案内するわ。みんな、ついてきてくれる?」

「ついてきてったって、クルル泳げないよ!」

「あたしもカナヅチィ~」

「大丈夫。イルカ族の守護神獣ヒーカーヒーの加護で、あなたたち陸上の種族でも自由に水の中を潜れるようにしてあげるから」

そう言うと、ニーナは何やら呪文を唱えた。すると、洞窟中に青白い光が満ちあふれ、中から人魚が現れた。ニーナとは髪型や雰囲気がちょっと違う。彼女がイルカ族の守護神獣ヒーカーヒーだった。

神獣ヒーカーヒーは朋也たち3人に向かって水飛沫を撒き散らしてきた。うわっ、ずぶ濡れになっちゃうよ──と思ったが、それは水ではなかった。全身が温かい青い光に包まれ、身体の中に染み透っていくように感じる。3人が洗礼を受けたのを確かめたようにうなずくと、ヒーカーヒーは宙に身を躍らせ光に吸い込まれるように消えていった。

「準備はOKね。さあ、私に続いて!」