3 イヌの街

気がつくと、草の上で仰向けになっていた。

頭を振り振りゆっくり立ち上がり、髪や服に付いた葉っぱを払い落とす。

腕時計に目をやると、まだ九時前だ。ここへ来たのが八時半ごろだったから、それほど長く気を失っていたわけじゃないらしい。

ホッとしたのも束の間、何かがおかしいことに気づく。一言で言えば、静かだった。イヌたちの遠吠えがピタリとやんでいたのだ。もちろんそれが正常なんだけど、いまはその不気味な静けさが返って俺の不安をかきたてた。

頭上を振り仰いで、俺はあっと息を飲んだ。彗星の姿がどこにも見当たらなかったからだ。

一体スニッター彗星はどこへ消えちゃったんだろう? 本当に地球に落っこちたのかな? それとも、どっかの国がミサイルでぶっ壊したとか? それにしても、さっきの現象は……。

やっぱり、一度家に帰ってニュースを確認したほうがよさそうだ。

道なき道をもと来た方向へ引き返す。

そこで俺は別の異変に気づいた。前方の家々の灯りがやけに少ない。彗星の爆発(?)の影響で、電気でも止まったんだろうか?

〝工事中〟の車止めをまたぎ越え、そこでいったん立ち止まる。道路一本へだてた向こうは入居中の区画だ。

なにやら話し声が聞こえる。よく聞き取れないが、「ほら、行け」とか、「さっさと歩け」とか言ってるようだ。

路上にはたくさんの人影が見える。外で彗星をながめていた人たちだろうか?

街灯の下を通った人影の一つを見て、俺はゴクリと唾を飲みこんだ。

そいつはイヌの顔をしていた。月下のオオカミ男を思い起こさせるような。遠目にチラッと目に入っただけだが。

着ぐるみ……だよな? もちろん、そうに決まってる。その割には頭の大きさがやけに小さい気がするけど……。彗星見ながら仮装パーティー? 変わった趣向だ。第一、星見れないじゃん。

とりあえず人がいるのでホッとした。でも、心の奥ではまだ警戒信号がともったままだ。

俺は灯りのほうに出ていくのをやめ、遠巻きにもう少し様子を観察することにした。

いま正面に見えているのは、実に奇妙な一団だった。イヌのかぶりものを着た小柄な人物に、ふだん着姿のごくふつうのおじさん、おばさん、そして女の子が一人。

大人二名は、夢遊病者みたいにただぼおっと突っ立っている。こどものほうはべそをかいており、イヌ頭がその子をしきりになだめていた。

他の家からも、同じような集団が続々と現れた。どれも、イヌ頭一人に、見た目はふつうだけど足もとのおぼつかない大人数名、不機嫌なこども数名という構成だ。みなイヌ人間を先頭に、行列を作って一方向に歩いていく。

俺は自宅に帰るのをひとまず後回しにして、用心深く後を尾けることにした。同時に、目の前で起きている奇妙きてれつなできごとについて、自分なりに推理を働かせてみる。

ぬいぐるみで変装した大がかりな誘拐組織だろうか? 一人ずつ家に押し入って、親には薬かなんか嗅がせて、一家まるごと連れ出そうって算段かな? それにしちゃ、あわてる様子もなければ、逃走用の車もなさそうだし……。

距離をおいて観察するうちに、いくつかわかったことがあった。

イヌの変装用マスクは一種類じゃなかった。というより、みんな違う。どれもこれも本物そっくりの精巧なものだ。中にはネコも混じっている。

かぶりものをしていない大人たちは、みなロボットみたいな足取りで黙々と歩いていた。それに対し、こどもたちの反応はさまざまだ。泣きながら親にしがみついている子もいれば、ふてくされてしぶしぶ従っている子もいる。

だんだん自分の家のことが心配になりだした。引き返そうとしたとき、行列のしんがりにいたコッカ・スパニエルぽい巻き毛のやつがこちらを振り向いた。

やばいと思い、足を止めて街路樹のそばで不動の姿勢をとる。

そのとき──俺は見た。暗闇の中で、そいつの二つの目が青白く光るのを。

ライトじゃない。あれはタペタム層だ。イヌやネコは暗がりでも光を効率よく集められるよう、眼底に光を反射する膜を持っている。そいつだ。

正真正銘のイヌ!?

冷や汗がどっと吹き出る。

しまった、見つかった!? そう思った瞬間、二つの手が俺の口をふさいだ。

「!?」

脈拍が一気に倍に跳ね上がる。必死で手をふりほどこうとしたとき──

「しーっ!」

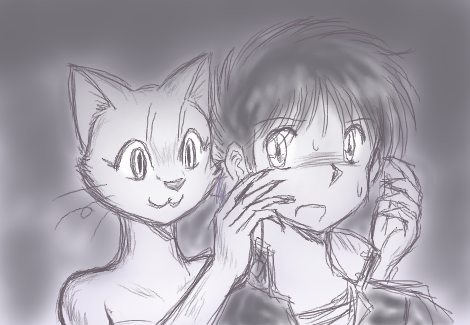

抵抗をやめ、恐る恐る振り返る。

ミオだった。といっても、今朝学校へ行く前に見た彼女とは、身長も体重も全然違っていたけど。

イヌたちの行列がすっかり遠ざかってから、彼女はゆっくりと両手を離した。

もう一度彼女の姿をじっくりながめる。

間違いない。やっぱりミオだ。手のひらにすっぽり収まるサイズだった頭は急に自分と同じくらいにでかくなって違和感が否めないが、顔は縮尺以外そっくりもとのままだ。

夜の暗がりのせいで、レモン形の瞳はいっぱいに開かれ、淡いグリーンの光を放っていた。

頭の中でいろんな感情が渦巻いて、言葉がすぐに出てこない。声もなくじっと彼女の目を見つめる。

彼女もだまって俺を見返してくる。こうして視線を逸らさないでいられるのも、彼女がミオ本人であることを示す証拠といえたが。

「怒ってるの?」

ミオは少し首をかしげて口をとがらせるように言った。

「いや、もちろん……怒ってなんかないさ。ちょっと、その、びっくりしたけど……」

どぎまぎしながら答える。

さっきのは聞き間違いじゃない。やっぱりしゃべれるんだ!

あらためて驚きの念を覚える。透き通るような女の子の声だ。でも、ニャーと言わせたらネコの声そのまんまだろうな。

「そう……」

少し間を置いて目を細めると、ホッとしたような、満足したような声でつぶやいた。

「よかった……」

それはまぎれもなく笑顔だった。イヌやネコは顔面の表情筋がヒトを含むサルの仲間のように発達していないから、本来笑顔はない。まあ、代わりに耳や尻尾が感情を推し測るバロメーターになってるわけだけど。

でも、リラックスしてるか緊張してるかは、顔を見るだけですぐにわかる。いまの彼女の笑顔は、いつもくつろいでいるときの表情に近い。

「お前、本当にその……ミオ、なんだよな?」

俺は念を押すつもりで、彼女に尋ねた。

彼女は何も言わず、ただ肩をすくめただけだった。聞くまでもない、という意味だろう。

「そうだ、ここで一体なにが起こってるのか、教えてくれないか? なんでお前やあのイヌたちは、いきなり立ち上がってしゃべりはじめたんだ? さっきのあいつら、街の人たちをどこへ連れていくつもりだ? これって、全部あの彗星と関係あるのか? 彗星は一体どこに──」

話してる途中で、ミオは俺の唇に肉球のついた指を押し当て、言葉を遮った。

「質問は後でね。急がニャいと間に合わニャいから」

「そっか、父さんと母さんはまだ無事かな!?」

「あの二人ニャら大丈夫よ。ちゃんと手を打っておいたから。それより、あたいが助けたいのはクロスケのほうよ」

クロスケ? ……ああ、ジェイクのことか。

ミオはしなやかに尻尾を振って歩きかけたが、ふとまた足を止めた。

俺の顔をのぞきこむようにじっと見て、おもむろに手を出す。

「な、なに?」

俺がきょとんとしていると、ミオはわからないの? というふうに少し顔をしかめた。

「お・や・つ」

ああ……確かに、いつもの催促の目だな……。

制服のまま着替えずにきたんだが、内ポケットを探ると煮干の袋が入っていた。出先でネコに遭遇した際の〝お近づきの印〟用にと、忍ばせてあったんだ。

二、三尾じゃ足りないだろうと、袋ごと彼女の手のひらにのっける。彼女はパックの口を器用に広げた。ひとつかみとったあと、俺に向かって差し出す。

「一緒に食べよ?」

そういえば、晩飯の時間をもうとっくに過ぎている。ミオのやつ、俺が飯抜きなのをわかって、気を利かせてくれたのかな? 思い出したように胃が空腹を訴えだす。

何尾かつまんで口に放りこむ。ペット用だから塩分無添加だったが、人間用のよりもずっとおいしく感じた。

それから、俺たち二人は自宅のある方角へ急いだ。道中、ほかのイヌやネコたちに出くわさないかとヒヤヒヤしつつ。だが、どうやら召集はほぼ終了したらしく、緑道からは人影が途絶えていた。

公園のそばまでやってきたとき、ミオが不意に立ち止まった。

「だれかいる」

「え? ネコ? イヌ? ヒト?」

俺が小声で尋ねると、彼女は鼻をヒクヒクさせて答えた。

「ヒトね」

入口の階段をそろそろと上がっていく。中を見回したが、それらしい姿は見えない。

「ほら、あそこ」

ミオがあごをしゃくって示したほうに目をやると、ベンチの裏、植えこみの間に隠れてしゃがみこんでいる人影がやっと見えた。女の子だ。

「ねえ、きみ。大丈夫?」

よっぽどイヌたちを警戒しているんだろう。恐々と振り向いたその子の顔を見て、俺は驚いた。桃代じゃないか!?

桃代は歯の根も合わないほどガタガタ震えている。目も真っ赤だった。相手が俺だと気づくと、わっと駆け寄ってきてしがみつき、堰を切ったように泣き始める。

「ねえ、北野くん。これって一体なんなわけ? 私、早くこの夢覚めろ!ってさっきからずっと祈ってんのに。もうやだよ……」

そっか、彼女の家じゃイヌもネコも飼ってなかったんだよな。知らないよそのイヌ、それも二本足のがいきなり家にあがりこんで、自分を連れ去ろうとしたら、そりゃ怖いに決まってるだろう。

もう大丈夫だからと声をかけながら、泣きじゃくる桃代の背中をさする。

かわいそうに、すっかりやつれちゃって……でも、抱きつかれて悪い気はしない。確かに桃代は騒々しい印象のほうが強い。桜庭なんかはそれで苦手なんだろう。けど、クラスの男子の間じゃ、彼女は悠美と人気を二分する美少女だったりする。

ふと見ると、ミオがなにやらおもしろくなさそうな顔をしていた。桃代のほうも、俺の後ろにいたミオに気づき、再び身を強ばらせる。

「ああ、平気だよ。うちのミオ。話したろ? 味方だから大丈夫。何もしないって」

俺がなだめると、彼女もやっと落ち着いてくれた。それから桃代は、自分の身に起こったことを話し始めた。

それは、彼女が少し遅れて観察会に出かけようとしていた矢先のことだった。玄関で二足のイヌと鉢合わせしたのだ。来たのはどうやらトイプードルだったらしい。まあ確かに、人型になるとかなりホラーな気がする……。

パニック状態に陥った彼女は、そいつを突き飛ばして、脇目も振らず駆けだした。気がつけばこの公園にいたのだった。その後、イヌたちの行列が練り歩いている間は場所を移ることもできず、ずっとベンチの裏に潜伏していたのだという。

そこまで状況を話し終えると、桃代は急に後ろめたそうな顔になってうつむいた。

「私……ほんとはイヌ、苦手なんだ……。幼稚園のとき、知らずによその子に手を出したら、いきなりガブッて。火がついたように泣いたけど、放してくれなくて……。家の人が気づいて出てきたときには、手が血まみれになってた。結局縫ったんだ、ほらここ」

差し出した右手を見ると、なるほど手のひらに生命線がもう一本走っている。

「それ以来、なんとか近づこう、なでようと努力してみたんだけど……やっぱりだめ」

首を振ってうなだれる。

小さいころにそんな痛い目に遭えば、トラウマが残るのも無理はない。幼稚園児の目には、きっと中型犬だってセントバーナードくらいに見えるだろうし。

桃代はそこで両手を合わせて懇願した。

「ねえ、北野くん、一生のお願い。悠美や美由たちにはこのこと絶対言わないで!」

「ああ、もちろんだれにも言わないよ」

二つ返事で請け合いつつも、内心では、美由はともかく悠美はうすうす勘付いているんじゃないかな……と思った。

おそらく桃代は、悠美の家に行ったときも、ジェイクのことを避けて中まであがらないだろう。見る人が見れば、そういうのはわかってしまうものだ。もっとも、あいつのことだから、決して口には出さないだろうけど。

それから俺は、彼女のリクエストに応じて、初対面のイヌと友達になるコツについて少し伝授してやった。もちろん、この辺りの知識は全部悠美の受け売りだけど。

目を長々と合わせないこと。急な動作をしないこと。横向きの姿勢でゆっくりと回りこむように近づく。そのほうが、直線的に接近するより犬にとっては距離を把握しやすい。これはイヌたち自身のマナーに準じたやり方だ。隣にしゃがみ込んでやさしく話しかけ、犬のほうから好意的な興味を示してくれるのを待つ。この時点で威嚇のうなり声が収まらないようなら、相性が悪いとあきらめたほうがいい。タッチするときは、いきなり上から頭をなでようとせずに、むしろ下からゆっくり手を出してのどをさすってやる、等々。

これで、たいていの子はなついてくれる。もっとも、赤の他犬にはむやみに近寄らないのが鉄則だけど。人間だって、赤の他人が突然馴れ馴れしげに話しかけてきたら、警戒するのが当然だしね。

「美由んとこのファルコで特訓させてもらおうかなあ。シーズーって初心者向きだって雑誌にも載ってたし。だよね?」

「う~ん。ファルコねえ……」

腕組みしながらうなる。ミオも首を横に振った。

「あれはやめといたほうがいいよ」

確かに、シーズーは散歩も少量ですみ、非常に飼いやすい犬種だといわれている。ただし、悠美も言ってたけど、独特の気性の持ち主だ。

もともとシーズーは、中国の宮廷で飼われていたもので、一名を〝皇帝犬〟ともいう。身の回りの世話を焼く従者がいたり、下賎の者(人間)がかしずくのも当然だった。皇帝の次に高い地位にあったといえる。いや、その皇帝が大事にかわいがってたくらいだから、きっと国でいちばんエライのは自分だと思いこんでたろう……。

そしてファルコも、典型的な〝皇帝犬〟タイプだった。家の中だけじゃなくて、外でもふんぞり返っている。美由のこともきっと〝お付きの者〟くらいに考えてそうだ。まあ、桃代は美由の友達だから、噛みついたりなんかしないだろうけど。

本当はむしろ、ジェイクのほうがカウンセラーには向いている。あいつは〝悠美に仇なす者〟とさえ認識しなければ、だれにだってされるがままにじっとしているだろう。

「大樹。そろそろおしゃべりは切り上げて、早く行かニャイと……」

ミオが時間を気にしてじれったそうに言う。

「そうだった。俺たち、これから悠美のとこへ行くんだけど、桃代も一緒に来ないか? ここにいるよりマシだと思うんだ」

「うん。もちろん」

桃代は立ち上がって服についた葉っぱを払うと、にっこり微笑んだ。いつもの快活さを取り戻したようだ。出発する前に一言尋ねてくる。

「あのさあ。北野くんって、なんで悠美のこと名前で呼び捨てにしてんの?」

「え? いや、なんでっつってもな……」

急にそんな質問をされると言葉につかえる。

「別に……近所だし、小三から同じクラスだし……。そんなたいした理由なんてないよ」

頭をかきながらそっぽを向く俺を、探るような目つきで見ながら、桃代が続ける。

「ふうん……。じゃあ、美由は?」

「あいつはいつも悠美とセットだし、な」

「なるほど。馬淵くんとかは?」

「拓也? ううん……あいつ、苗字言いにくいじゃん?」

かなり失敬な理由ではあったが、それが正直なところだった。でも、おかげで親密度が上がったとはいえる。

「そっか。いいな~、私も今度から桃代じゃなくて佳世って呼んでよ」

「いきなりそう言われても……」

「なんで~? いいじゃん。私だけのけ者にする気なの? それってひどい差別だと思わない!?」

腰に手を当てて怒ったふりをする。

「わ、わかったよ。佳世、な」

なんだかこっ恥ずかしいな。慣れりゃどってことないだろけど……。

「私はヒロくんって呼んでいいよね? やったあ、これで私も昇格だあ♪ あ、でも、悠美には席を譲って〝くん〟は付けとくからさ」

別に呼び方なんてどうでもいいと思うけどな……。

と、二人のやりとりをブスッとして聞いていたミオが、ここで割りこんでそでを引っ張った。

「ヒ」

「へ?」

「あたいはヒって呼ぼうかニャ~って。ヒロキのヒ」

……。

「わかんないってば!」

話しながら歩いてるうちに、俺と悠美の家がある区画に到着した。

突然、ミオが俺たちに素早く指図し、すぐ近くの車庫の中に身を隠す。

ほどなく三人(とりあえず、変身後は便宜上一人、二人と数えることにする)のイヌが走ってきた。緊張した佳世がぎゅっと腕をつかむ。

いざというときは、ミオが二人を連れていく途中ということでごまかす寸法だったが、彼らはこちらに目もくれず、そのまま通り過ぎた。

しばらくして、イヌたちの去った方角から怒号が聞こえてきた。三叉路のところまで来て、電信柱の陰からこっそりのぞいてみる。

騒動が起こっていたのは、ほかでもない悠美の家だった。

「帰れといったら帰れ! 何度来ても同じだ、マスターに手出しすることはこの私が許さん!!」

「やめて、ジェイク!! 私、行くから! お願い、あなたたちも……きゃあ!!」

いまのは悠美の声だ。とすると、その前の低い男の声はやっぱり……。

激しくもみ合う音が響き、やがてしんと静まる。

「あちゃ~。ちょっと遅かったみたいね」

ミオが舌打ちしてこめかみに指を当てる。

さらに様子をうかがっていると、ドアが開いた。二本足で立つイヌの一団がぞろぞろと出てくる。

真ん中にいる黒いのがジェイクか。かわいそうに、口までしばられて、神輿みたいに担がれている。

イヌたちの人数を数えてみる。ひい、ふう、みい……八人がかりだ。半分は顔をしかめて腕やら頭やらを痛そうに押さえている。いや、もう二人。すっかりのびたやつを背負ったイヌが後から出てきた。

ジェイクが運ばれていった後、すぐに別の二人連れのイヌがやってきた。入れ替わるように家の中に入っていく。

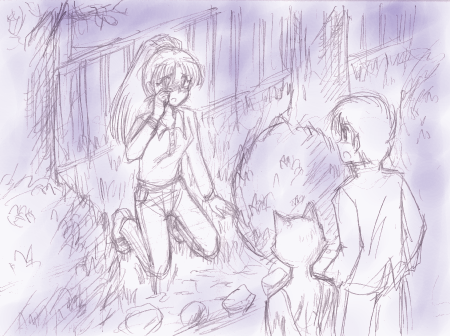

数分後、今度は悠美と両親を連れて出てきた。悠美のやつはいかにも憔悴しきった顔だ。

パグ犬とスピッツに引率されていく悠美たちの後をこっそり尾行する。

「あんたたちはここで待ってて」

緑道にさしかかったところで、ミオが小声でささやき、俺と佳世を残して離脱した。

彼女はいったん先回りすると、犬たちの前に現れた。悠美がはっと息を飲む。

「あんたたち、さっきの黒いのがまた暴れだして手に負えニャイから、応援に行ってらっしゃい。こいつらはあたいが連れてくから」

「でも……」

パグとスピッツは互いに顔を見合わせ、抗弁しようとした。いかにも気乗りしない顔だ。無理もない。

「いいから行っといで! ワン公のくせに意気地がニャイね」

ミオに叱咤され、二人はしぶしぶ彼女とバトンタッチすると、先へ向かった。

「いいわよ」

彼らを見送ってしばらくしてから、ミオに呼ばれて佳世とともに顔を出す。

「ヒロ!? 佳世ちゃんも!?」

悲痛な面持ちからパッと笑顔に変わる。女の子二人は手を取り合って、再会を喜び合った。といっても、日中学校で会ったばかりだけど。

「さ、感動の再会はきりのいいとこにして、いったん中に入りましょ」

そう言ったミオを、悠美は不思議そうにじっと見つめた。

「ミオちゃん……だよね、やっぱり。パッと見てわかったよ。助けてくれてありがとう」

ペコリと頭を下げる。

ミオは俺に出会ったときと同じように肩をすくめただけで、何も言わなかった。

「あいつら、だまされたのわかって引き返してこないかな?」

「大丈夫よ」

不安の声で彼らの去ったほうを見やる俺に、ミオは自信たっぷりに言い切った。

「きっとクロスケ、ほんとに暴れてるから」