14 ジェイクV.S.クン=アヌン

予想していたとおり、次のステージにはクン=アヌンがいた。こいつの顔だけは二度と拝みたくなかったけど。

彼は長いすに寝そべって、いかにもくつろいだ表情で煙草を吹かしていた。マサヒトに教わったのかな?

「よお、白手袋。もう一度負けに来たのか?」

ニヤリと不敵な笑みを浮かべてこっちを見る。彼の台詞は、自分と違って素性の定かでない、規格外れのベルジアン・グローネンダールであるジェイクに対する侮蔑の意味に受けとれた。もっとも、ピットブルだって非公認犬種のはずだけど。

だが、ジェイクに憤りの感情はなかった。

「ああ、この手のことを言っているのか? 私にとっては、マスターとの邂逅をもたらしてくれた記念の徴だがね」

「フン」

クン=アヌンは不意に機敏な動作で跳ね起きた。

ミオの忠告じゃないが、この血も涙もない猛犬には、さっきのバケモノに勝るとも劣らない恐怖感と威圧感を覚える。

「実にうるわしい家族愛だな。ところで、俺の〝家族〟がどこへ行ったか知りたいか?」

にんまりと薄笑いを浮かべながら、自分の腹をトントンと指す。

「ここさ。スニッターのやつが降りてきたその日のうちにな。さすがに大人三匹は欲張りすぎだったな。まだ胃がムカムカするぜ」

彼にはアレックスやお魚ちゃんのように、スニッターを崇拝する気はないらしい。人をなぶり殺すために配下になったんだろう。

それにしても恐ろしいやつだ。佳世はここにいなくてやっぱり正解だった。俺も鳩尾の辺りが痛くなってきたよ。

「あいつらは俺に、生とは強き者、勝ち残った者に与えられる褒賞なのだということを、骨の髄までたたきこんでくれたよ。だから、お返しに教えてやったのさ。お前は俺より弱く、したがって生きる価値はないとな」

「生きることの意味とはな、一人では見つけられんのだよ、クン=アヌン」

「おや、そうか? お前はここで俺を殺さない限り生き残るすべはない。それは、勝っても負けても正しいのは俺だって証明にほかならねえんじゃねえか? まあ、勝って結果を知ることは、お前にはできないがな」

そう言って、クン=アヌンは傍らに置かれた剣を拾い上げた。

ジェイクのに匹敵する大きな剣だったが、色はマサヒトの怨嗟の鞭やアレックスの恥辱の槍と同様真っ黒だった。ジェイクの毛色の黒が彼の高貴さを示すなら、その剣の色はまるで吸いこんだ大量の血が刀身に凝固したかのようなまがまがしい黒さだ。

「〝修羅の剣〟。お前は得物があれば素手の不利をカバーできると踏んだんだろうが、はたして俺と剣を交えて勝てるかな?」

「やってみるまでだ」

「剛毅なこった。ついでに、俺の名前の由来も教えといてやるよ。自分で付けたんだけどな。クン=アヌンてのは神話に出てくる地獄の番犬さ。空を飛び回って、死者の魂を狩るんだそうだ。俺が狩るのは生者の魂だがな」

「私の名前はマスターが付けてくれたもので、とくに意味はないが、私は気に入っているよ。ときにクン=アヌン。相手の動揺を誘って戦闘を有利に運ぶのがプロフェッショナルのやり方なのかもしれんが、私は先を急ぎたいのだ。さっさと始めさせてくれないか」

「後で吠え面をかくなよ!!」

怒りの混じった笑いを浮かべ、クン=アヌンはいきなり切りかかってきた。

「大樹、下がっていろ!」

戦いの火蓋が切って落とされた。

黒い刃と白い刃とが、火花を散らして激しくぶつかり合う。クン=アヌンの狂気を帯びた血走った視線と、ジェイクの断固たる決意に満ちた視線が、鋭く交錯する。自らの存在意義そのものをかけた、文字どおりの死闘だった。

クン=アヌンは力に任せてがむしゃらに修羅の剣を振るってくる。ジェイクはそれをすべて確実に見切っていた。

戦闘のプロを自認するほど、クン=アヌンが剣技に長けているわけではなさそうだ。おそらく、彼がスニッターにその漆黒の剣を授かったのは、つい先刻のことだったのだろう。さっき見栄を切ったのは、ジェイクが見破ったとおりハッタリに違いない。とすれば、ここまで怪物どもを相手に切り抜けてきた分だけ、ジェイクのほうが剣の扱いに慣れているといえそうだ。

だが、時が経つにつれて、形勢は逆転しだした。クン=アヌンの剣は一振りごとに切れを増していき、ジェイクのほうは次第に押され気味になってきた。この一戦の最中に自らの不慣れのハンデを埋めてしまうとは。

戦闘のコツをたちまちつかむ勘は、闘犬の血筋と実戦の積み重ねに基づくものだろう。戦いが長引けば長引くほど、ジェイクは不利になる一方だ。

いけない、いけない。ミオに言われたとおり、俺は俺で自分の務めを果たさなきゃ。絆の剣の本領はパートナーの応援効果で発揮されるんだから。

「ジェイク! そんなやつに負けるな! ラッキーの仇を討つんだ!!」

ジェイクが勢いを盛り返す。よし、いいぞ。自分の力以外の何物も信用しないクン=アヌンになら、きっと絆の力が勝るはず──

と思いきや、期待したほどには戦況に変化がない。ここにいるのが俺じゃなくて悠美だったら、応援の効果も段違いだったろうけど、さっき佳世の応援を受けてパワーアップしたほどにも威力が上がっていないような気がする。

むむ……ジェイクのやつ、あんなまじめそうな顔して、女の子の声援じゃないと本気が出ないってのか? それともやっぱり、俺のやり方がまずいのかな?

ちょっとトーンを変えてみる。

「おい、ジェイク! なに押されてんだよ!? こんな調子じゃ悠美を取り戻せないぞ!?」

再び勢いがつき始めた。気合と集中力が格段に上がったのがわかる。やっぱり悠美の名を出したのが効いたんだろう。

「ぬおおおっ!!」

刀身が一メートルもある剣を連続でたたきこむ。クン=アヌンはいまや明らかに守勢に回っていた。

「なるほど、どういうわけか、この得物の扱いにかけちゃ、お前のほうが上だってことは認めてやるぜ。だが──」

ジェイクが剣を振りかぶったとき、クン=アヌンはいきなり自分の剣を床に突き立てた。

「!?」

戸惑ったジェイクの動きが、腕を上げた態勢で一瞬止まる。

その隙をついて、クン=アヌンは素早く身をかがめ、彼の懐にタックルした。

「がはっ!」

脇腹にまともに頭突きをくらったジェイクはひざを折り、剣も手から落ちる。

「汚いぞ、クン=アヌン!」

俺が叫ぶと、彼はニヤリとしてこっちを見た。

「おいおい、俺は剣しか使わねえとは言ってねえぜ? これはお前ら人間同士のとろい格闘技じゃねえんだ。闘犬のルールってなあただ一つ、勝ったが勝ちよ」

いまのダメージはよっぽど響いたらしく、ジェイクはまだ立ち上がれない。

「さて、と……実はこの修羅の剣はな、スニッターいわく相手の闘志を奪いとるだけで傷つかないんだとよ。なんともつまんねえ得物だぜ。だが、せっかくだからお前の闘志を完全に空っぽにしてから、目の前で坊主を料理してやるよ。それなら楽しめるってもんだぜ。ほれ!」

クン=アヌンが修羅の剣でジェイクの上体をバッサリ切りつける。

血しぶきこそ出ないが、彼は激痛に身をよじった。

「ぐあああっ!」

「おらおら、どうした? お前の女主人に習った生きる意味とやらを、俺にも教えてくれるんじゃなかったのか? このままだとそいつと一緒に仲良くあの世行きだな、え?」

さらにもう一振り。

ジェイクは気力を振りしぼって立とうとするが、立て続けに攻撃を浴び、その気力さえ黒い剣の魔力に吸い取られてしまう。

このままじゃジェイクが本当に危ない。なんとかあの攻撃を阻止しなければ。

彼の絆の剣はクン=アヌンの足もとに落ちている。立つのが精いっぱいのいまのジェイクには拾えない。かといって、俺が代わりに拾いにいくのは無謀な自殺行為に等しい。

いや、悠美ならそれでも取りにいくに違いない。俺がやるしかないんだ──

ほとんど目の前にいるクン=アヌン、冷酷無残に飼い主の命を奪った狂犬の足もとまでは、俺にとって絶望的なほど遠い距離に感じた。それでも、なけなしの勇気を振り絞り、俺は猛然とダッシュした。

「ジェイク、受け取れ!!」

剣の柄をつかむや、言葉と同時に放り投げる。

敵の足もとに倒れこんだまま振り仰ぐと、クン=アヌンの歪んだ顔と振り下ろされる剣の切っ先が目に入った。もうだめか……。

間一髪のところで、ジェイクの剣がそれを跳ね返す。あれだけ修羅の剣の攻撃を浴びて闘気を奪われながらも、彼はまだ俊敏さを失っていなかった。

「助かった、大樹」

さすがに息は荒かったものの、ジェイクは剣を構えなおし、強敵を眼光鋭くにらみ据えた。

「ちっ、ムカついたぜ。やっぱ坊主のほうを先に血祭りにしてやるべきだったな」

クン=アヌンは苦々しげに俺たち二人を見ながら、ぺっと床に唾を吐いた。

「俺を相手にここまでしのいだことはほめてやろう。だが、そろそろこの辺で蹴りをつけとかねえとな。修羅の剣の真価はこんなもんじゃねえのさ。あいにく進化形態ってのがあってな」

な、なんだ!?

俺たちの見ている前で、大きな黒い剣が形を失い溶け始める。それは黒い瘴気のようにモヤモヤとクン=アヌンの全身をおおい尽くし、皮膚に染みこんでいく。

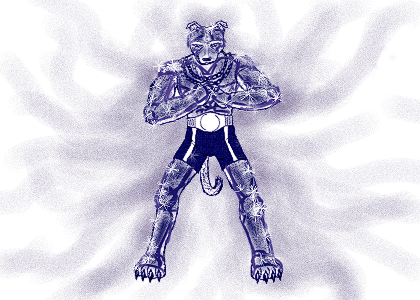

数秒後、修羅の剣は金属的な黒い光沢を放つスーツと化して彼の肉体をすっぽり包んでいた。まるでサイボーグだ。まだそんな奥の手があったなんて。

「〝修羅の甲〟。やっぱ俺ゃ剣より肉弾戦のほうが得意なんでな。いくぜ!」

クン=アヌンは次々に拳を繰り出してくる。疲れをまったく知らぬ気だ。

本人の言うとおり、彼の手足は剣に勝る凶器だった。しかも、彼はいまや守りや見切りの動作を一切とらず、攻めの一手に回っていた。強靭な全身鎧となった修羅の甲は、ジェイクの剣をことごとく弾き返し、びくともしない。リーチ差があってさえ、ジェイクのほうが明らかに苦戦を強いられていた。

「ジェイク!! 悠美の顔を思い出せ! あいつのことだけ考えるんだ!!」

「くっ」

ジェイクが押し戻す。数を重ねて修羅の甲を打ち破ろうと、猛然とラッシュを浴びせる。

がんばれ、ジェイク!! お前と悠美との絆はだれよりも強いんだ! そうだ、信頼も愛情も何一つ受けることなく、自分独りの力のみに頼ってきたクン=アヌンに、ジェイクが負けるはずがない。負けるはずが──

キン! 鋭い音を響かせて、絆の剣は根元からぽっきりと折れた。

そんなバカな!?

ジェイクが折れた剣先を茫然と見つめる。

一方、修羅の甲には傷一つなく、漆を塗ったようにツヤツヤと黒光りを放ったままだ。

「ククク……。判定が下りたな。生きる力は、自分以外のだれにも与えられやしねえ。世の中にゃ絆なんてものはありゃしねえのさ。どいつもこいつも修羅になって、ほかのやつらを蹴散らし、踏みにじって、己の力でがむしゃらにつかみとるしかねえんだよ。わかったか? ほいじゃあ、結論が出たところでくたばりな!」

ボディ、フック、アッパー、クン=アヌンの連打が無防備なジェイクを襲う。いまの彼は赤子のように相手のなすがままだった。

絆の剣が折られ、修羅の甲に対抗するすべはもはやない。ジェイクの負けは決まったも同然だ。

といって、俺に一体何ができる? せいぜいあいつの盾になって、ちょっとばかり時間を稼ぐくらいのことしか……。

俺の闘気なんてたかが知れてるし、もしかしたら修羅の拳一発分のダメージだけで、心が粉みじんに砕けて死んでしまうかもしれない。

でも、ジェイクが死んだら悠美を助けられない。それに、あいつは悲しむだろう。泣くだろう。どうせジェイクが負ければ俺も殺されるんだ。だったら──

「やめろーっ!!」

俺は恐怖心を無理やり抑えつけて、腕を振りかぶったクン=アヌンに突進していった。きっとものすごく痛いだろうな、とぎゅっと目をつぶる。

だが、痛みはいくら待っても訪れなかった。

不意にどおっと何かが倒れる音がして、まぶたを開く。

見ると、クン=アヌンが仰向けになって伸びていた。完全に意識を失っているみたいだ。修羅の甲は跡形もない。

ジェイクが肩で息をしながら傍らに立っている。彼の手には絆の剣が握られていた。折れたはずの刀身が不思議にも元通りになっている。

いや、違う。それはさっきより一段と強い虹色の輝きを放っていた。まるで虹そのものでできているかのようだ。

そうか……じゃあ、勝ったんだ……。頼みの綱の絆の剣が折れちゃって、一事はどうなることかと思ったけど。

「やったな、ジェイク! さすがだぜ!」

俺が賞賛すると、なぜかジェイクはとても気まずそうに目を伏せた。

「許してほしい、大樹。私は……私は、お主に対して一種のわだかまりの感情を抱いていたのだ、ずっと……。その……お主に、マスターをとられるのではないかと……。お主に嫉妬していたのだ。バカげた考えなのはわかっていたのだが……」

そっか……こいつ、どっか俺に対してよそよそしいところがあるなと感じたのは、そういう理由だったのか。だから全力を引き出せなかったんだ。

俺は苦笑しながら首を振った。

「やだなあ、ジェイク。俺がお前から悠美を取り上げるわけないじゃんか」

「いや……いいのだ。私がお主の立場だったら、あれほど力の差がある強大な相手に立ち向かう勇気は持てなかった。お主になら、マスターを安心して託せる」

目を細めて俺を見つめる。いままでよりずっと打ち解けた表情だった。

「な、なにバカなこと言ってんだよ。娘を嫁にやる父親じゃあるまいし。さあ、そんなことよりこの先にあいつが待ってる。急ごうぜ」

俺は照れを隠すように促した。

「ああ」

歩きかけたところで、伸びたままのクン=アヌンに目をとめる。

「こいつ、このままにしといて大丈夫かな?」

すぐに意識を取り戻して追ってこられたら大変だと思い、ジェイクに尋ねる。

だが、彼は少し悲しそうな顔をして答えた。

「目を覚ますかどうかさえわからない。命に別状はないはずだが……。クン=アヌンにとって闘うことは人生のすべてだった。それを、私の剣は奪ってしまったのだからな……」

そうか……。

勝利を確信したときの彼の台詞を思い出す。だれかと分かち合うのでなく、奪いとることでしか生を実感できないなんて、あまりにも悲しすぎるよな……。

「それと……クン=アヌンの名誉のために言っておこう。主を亡き者にしたというのははったりのはずだよ。彼自身はそのことを名誉とは受け取らないだろうが……」

まあ考えてみりゃ、大人三人をいっぺんにたいらげるなんて無理だもんな。でも、それを聞いて少しホッとした。

俺たちは間近に見える最上階のフロアを目指し、階段を昇っていった。そこにいるはずの悠美と、犬神スニッターに会うために──