───真っ暗な闇の中を、ミオは必至に駆けていた。何かに追われるように。

───真っ暗な闇の中を、ミオは必至に駆けていた。何かに追われるように。

足場の悪い地面を右に跳び、左に跳ねしながら。

足元に転がっているたくさんの乾いた小さなかけらは……ネコやイヌの……骨……?

それでも、ミオには自分が踏み砕いているものを確かめるいとまさえない。

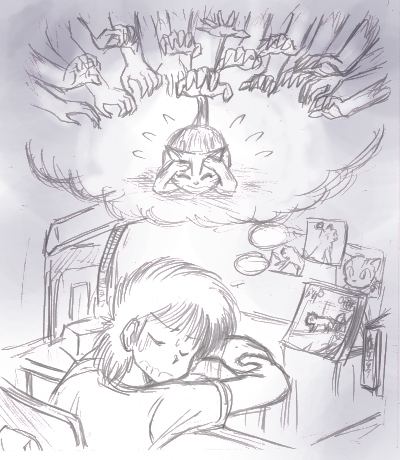

宙から何かが彼女めがけて次々に掴みかかってくる。

赤黒い、毛に覆われていないむきだしの、五本指の、手。ニンゲンの。

無邪気で残酷な小さな手、五つの爪が血のような色にぎっとりと染まったほっそりした手、一息で彼女の細い首をへし折れるごつい手。

四方八方から押し寄せる手、手、手。

隠れる場所などどこにもない一面の骨の原で、彼女は自分の大切な人に助けを求めた。

だが、朋也には何もできなかった。窮地に陥った彼女を前に、ただ眺めていることしか。

ついに恐ろしい無数の手のうちの一本が彼女の首根っこを捕らえる。

ひときわ高い彼女の絶望の悲鳴が轟き、そして───

「!!!!」

朋也は自分の部屋にいた。いつのまにか眠り込んでいたらしい。電灯を点けてなかったので真っ暗だ。彼はベッドの脇にある目覚まし時計に目をやった。11時を回っている。

階段を下りて食器を確認する。ミオはやはりまだ帰っていない。就寝時間の早い彼の両親は既に寝室に引き揚げていた。

朋也はそっと玄関のドアを開け表に出た。ポケットには彼女の好物、塩分無添加煮干を一パック。雨が降りだしそうだったので折り畳み傘も。閂の音を立てないように気をつけながら門をくぐる。

そのまま公園に向かおうとしたところで「くうん」という声に呼び止められた。振り向くと、ジュディと千里が立っていた。

「……ミオちゃん、捜しにいくの?」

「うん。あいつを護ってやれるのは俺だけだし……」

言いかけたものの、いま自分がその責任を果たせていないことを思い出し、唇を噛み締める。

千里は軽くため息をついてから、やれやれという顔で言った。

「しょうがないわね……。私もつきあってあげる」

「ええっ!? でも、こんな時間だし……」

びっくりして顔を上げる朋也。

「ジュディがいるから全然平気よ。あんたが一人で捜すよかずっと頼りになるわよ? それに……昼間、私も要らないこと言ったし……」

続けて、彼女は恐る恐る朋也の表情をうかがうように尋ねた。

「ひょっとして、まだ怒ってる?」