千里: -

マーヤ: -

クルル: --

千里とジュディはどうせ一緒にいるに違いない。むしろ2人水入らずのところを邪魔しない方がいい。マーヤは身近な誰かを喪ったわけではないし、あれでなかなかしっかりしているから平気だろう。クルルは心配だが……ともかく早く村に送り届けてやる以外にない。自分がそばにいるべきなのは、やっぱりミオだと朋也は思った。何と言っても、彼女は家族であり、自分にとって一番近しい存在なのだから。

顔色を表に出さないけれど、あいつは内面はデリケートなやつだ。それはよくわかってる。彼女の性格は前駆形態の頃とちっとも変わってないもんな。気まぐれで、わがままで、好き嫌いが激しくて、人を振り回してばかりで……それでもたまに、心の機微に触れるような場面で、相手への気遣いを見せたり……。そんなところが、彼女に惹かれる理由でもあるのだけれど。

トラの死は、あまりにやりきれなかった。本人にとってはどれほど無念だったことか。それでも、臨終の場にミオが立ち会ってくれたおかげで、彼も、朋也自身も、救われた気がした。かつて好きだった人の膝の上に抱かれて死ねて、トラも本望だったろう。あの時の彼女は本当に美しかった……。

昔馴染みのトラの死を目前にして、どこかで独りぼおっとしてるに違いないと、朋也は神殿の中を一通り巡ってみたが、ミオの姿は見当たらなかった。おかしいな、どこ行ったのかなぁ? 家出はもうないはずだし……。

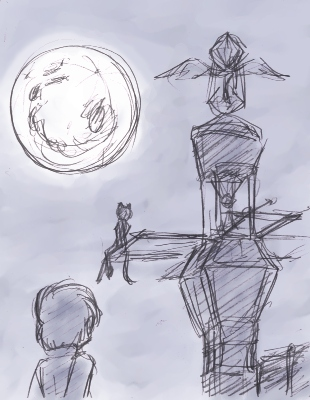

朋也がもう一度外に出て頭上を仰ぎ見たときだった。

いた。西側に張り出した尖塔の先端近くに、大きな丸い月の光を浴びながら尻尾を揺らして腰かけているシルエット──

いた。西側に張り出した尖塔の先端近くに、大きな丸い月の光を浴びながら尻尾を揺らして腰かけているシルエット──

あんなところにいたのか。部屋中捜しても見つからないわけだ。あそこまで高さは20メートル以上ありそうだが……。

高さは前に登った神木の樹上と同じくらいあったが、あの時に比べてスキルも上がってるので、以前ほど怖くはない。今度の登攀は取っ掛かりのある古木ではなく垂直の石壁だし、月明かりに満ちているとはいえ時間も夜だが……。まあ、それでもやってできないことはないだろう。

問題は、彼女が機嫌を損ねるかどうかだが……こればっかりは行ってみないとわからない。向こうでもそうだったけど、彼女が本当に1人でいたいのか(〝ミャウ〟の正体がバレた時のように)、実は構ってほしいのかはタイミングとシチュエーションに拠る。もっとも、前者の場合は朋也には絶対見つからないような場所にいるから(そんなことは滅多になかったが)、今回は会いに行っても大丈夫だろう。ハズレだったらとっとと退散すればいいし……。

いざ登り始めると、これがなかなかの難関だった。ピラミッドにも似た神殿の外壁を構成するブロックは、一つ一つが大きくて段差の間隔が広い上に、プラクティス不足も手伝って案外脆かった。加速を付けて一気に登ろうとすると、崩れて落下しかねない。慎重に行くには段差がありすぎる。ミオは忍び足が得意で体重も軽いから簡単に上がれたんだろう。一回屋上に出て横を回っていったほうがよかったかな? でも、ここまで来てまた引き返して遠回りするのもなあ。急がないと自分が壁に張り付いてる間にどっか行っちゃうかもしれないし……などと考えながら、どうにか尖塔の根元までたどり着く。

一度ミオのいる場所を振り仰ぐが、気づいたふうはない。自分がここにいるのはとっくにバレてるかもしれないが……。成熟形態になってより感覚が鋭敏になった彼女に、勘づかれずに近づくのは無理だとわかっていたが、それでもせっかくだから音を立てないように尖塔を登っていく。

向こうの世界にいた頃は、よくこうやって≪気づかれないように背後から忍び寄って襲うごっこ≫をしたものだった。不機嫌そうに無視したり、尻尾を振ってお愛想で相手したり、思いきり甘えたり、そのときの彼女のさまざまな反応を見るのも、朋也にとって喜びの1つだった。でも、本当に不意を突くのに成功したことは一度もなかったっけ……。他のものに夢中になってるときは、逆にかなり手前で気づいちゃうもんな。

ようやく彼女のいる高さに到達する。そこはモザイク模様に組み合わさったブロックの張り出しが出ていて、それなりの広さがあった。見張り台だとすれば、鳥族か妖精が使っていたのだろう。梯子もないし。ミオの背後に立ち、一息つく。結局15分近くかかってしまった。

ミオは朋也が上がってきたのに気づいた素振りもなく、同じ姿勢のまま月を眺め続けていた。

「こんなとこにいたんじゃ、なかなか見つからないわけだな」

言葉に迷ったが、とりあえず何気ない台詞で様子を見ることにする。

彼女は朋也が声をかけてもしばらく無反応だった。が、案の定まったく驚きもせず、ごく自然に振り返ると、一言言い放った。

「……いつもあたいが1人でいたい時に、そうやって邪魔するのね」

どうやら予測が外れたみたいだ……。そんなふうには感じなかったけど、もしかして昔も不機嫌モードのほうが多かったのかな?

「ごめん、邪魔するつもりじゃなかったんだ」

肩を落として引き返しかけたとき、朋也の心を見透かすように相好を崩して付け足す。

「ま、あたいは天邪鬼だから、あんたが来ニャければ来ニャイで、どうして来てくれニャイの!って思っちゃうけどね。フフ」

よかった、機嫌を悪くしたわけじゃないや。要するに、忍び寄りへの〝反撃〟のテクニックがより高度になっただけなんだな。

「そういえば、あっちの世界でも、あたいが屋根の上で1人寛いでる時によじ登ってきたことがあったわね?」

「お前は昔から高い所が好きだったもんな。だから、俺もお前に倣って上から世間を眺めてみたくなったのさ」

ちょっとかっこつけてみたものの、その後の顛末を思い出す。

「そういやあの時は、降りる時に足首を捻挫してひどい目に遭ったっけ……」

木登りのときもそうだが、ミオが家に来てから余計な怪我が増えたのは事実だった。

「何バカニャことやってんだろ?って思ったわ」

「ひどいなあ」

「フフ……。でも、高みから下界を見下ろすのってホントいい気分……」

髪を掻き分けながら再び地上に目をやる。

800メートルの山の中腹からは、山裾とつながるスーラ高原からモルグル地峡の向こうにあるテレッサ平原まで一望に見渡せる。煌々と輝く満月に照らされた山肌が、深い青を基調にした幻想的な景観を生み出し、遠方に灯るユフラファやビスタの街灯りがそれに異なる趣を添えていた。左手の東方には黒々とした森林が広がり、月光を浴びてくっきりと浮かび上がった火山地帯と好対照をなしている。モノスフィアの都会の夜景と異なり、人工の灯りは少なく控えめだが、それでも時間が経つのを忘れるほどの美しさだった。あまり足元に近いところに目をやると、自分がいまいる高さに目を回しそうになるが。ミオはよく平然とあんなとこに腰かけていられるもんだ。

そうやってしばらく2人とも押し黙ったまま夜景に目を奪われていたが、朋也はようやく自分がここに来た理由を思い出して、おもむろに口を開いた。

「……トラがあんなことになっちまって、落ち込んでやしないかと思ったんだ」

「別に落ち込んだりニャンかしニャイわ。そりゃ、知った顔がいニャくニャるのは寂しいけど……。街を離れたり、車に轢かれたりして、知り合いがある日から突然姿を見せニャくニャるのはよくあること。そうニャれば、じきに顔さえ思い出さニャくニャる。いちいち覚えていたらきりニャイもの。ネコ同士の付き合いニャンて、所詮そんニャものよ……」

……まあ確かに、向こうの世界ではそれが当たり前だろう。でも、何ヶ月も家出したり、あるいはニンゲンのほうが事情で家を離れてから再会しても、まるで昨日別れたばかりのように覚えてる子だっていることも、朋也は知っている。

台詞とは裏腹に、ミオがトラのことをそこまで軽く考えていないのはわかっていた。何しろ、カイトがいなかったら自分のパートナーになっていたかもしれない相手だし。天邪鬼な彼女のことだから、朋也に心配させまいとしたんだろう。あるいは、自分自身に言い聞かせていたのかもしれない。

ふと、朋也の頭に別の疑問が浮かんだ。

「俺がもし、お前を追いかけてこなかったら……俺のことも忘れてた?」

朋也の顔をじっと見つめてから、再び下界に視線を戻す。

「……あたい、こっちに来る時、もしかしたら朋也のこと忘れちゃうのかもって思ってた……。でも、忘れニャかった。あんたのことだけは……。どうしてかしらね?」

朋也に尋ねているのか、それとも自問しているのか、彼女のつぶやきはどちらとも取れた。いずれにしても、彼は答えを見つけ出そうと試みた。ミオが俺のこと忘れられなかったのは……それは──