……? もしかして……。

……? もしかして……。

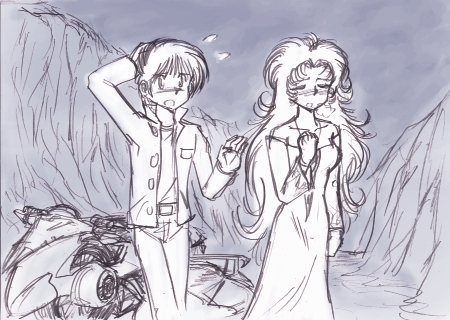

朋也はエメラルド号に搭乗するのをやめてフィルのそばに駆け寄った。肩にそっと手を置いて尋ねる。

「フィル、もしかしてだいぶ疲れてないか?」

「いえ……そんなことは……」

そう言ったそばからフラッと朋也のほうに倒れかかってくる。顔色を見るとやっぱり真っ青だ。もともと緑がかってるからすぐには違いがわからなかったけど……。

「!? ごめん! バカだな、俺……もっと早く気づきゃよかった」

エンジンなんかよりもっと彼女に気を配るべきだった。フィルは樹の精なんだから、光のない夜は苦手に決まってるよな? ずっと森から離れていた上に、その森の木々も今はアリ対策に追われて彼女にエネルギーを送り込む余裕がないんだから、体力を消耗して当然だ。博士の発明した乗り物は制振効果も抜群だったが、地面に近いサイドカーに長時間座ってればそれだけでも腰にくるし。

「よし、今夜はどっか近くに泊まれそうなところを探して休憩にしよう!」

「でも……」

躊躇するフィルに、朋也はきっぱりと首を振って言った。

「そんなフラフラの状態で行ったって、アリを追っ払うどころか逆に追い払われちゃうよ。なに、連中だって24時間営業のわけじゃなし、まだ間に合うさ。ともかく少し休んだ方がいい」

「すみません……」

少しホッとした様子で頭を下げる。

峠のてっぺん付近では休める場所がなさそうだったので、もうちょっとだけ彼女には我慢してもらい、沢のそばに疎らに木の生えた場所を見つける。林とさえ呼べず、当然森の精はいなかったが、フィルの身体にとってはだいぶ楽なはずだ。

フィルがモンスター除けの簡易結界を張っている間、朋也は焚木になる枯れ枝を集めてきた。フィルは高い魔力を持っていたものの、ルビーを使用できなかったのだ。朋也はもちろん、魔力が低いうえに使えない……。

シエナで手に入れてあった火打石(P.E.のおかげで使い勝手は100円ライターに負けない)を使い火をつける。燃料にも使った鉱石を一緒にくべておく。そうすれば、薪は少なくて済むしおき火も長持ちするのだ。焚き火を焚いたのは、火自体にモンスターを追い払う効果があるし、寝袋を積んでなかったこともある。それにフィルも、樹の精の姿の彼女は生理的に他の成熟形態の動物種族とほとんど違わず、睡眠や暖をとる必要があったのだ。光合成やワープもできたりするけど……。

準備はすっかり整ったが、2人ともすぐに寝入る気にならず、しばらくユラユラ揺れる炎をじっと見つめた。

「……フィルは火って怖くないの?」

自分と同じように揺らめく炎に見入っている彼女に尋ねてみる。

「いえ、特には。言ってしまえば、酸素との結合による化学反応にすぎませんし」

「ま、それを言っちゃおしまいだけどね……。でも、ちょっと意外だなぁ」

朋也の台詞に、フィルは笑みを浮かべて応じた。

「火が危険である点はどの種族にとっても違いありませんよ。あなたたちニンゲンほど火を恐れぬ種族はいませんけど……。森にとっては、火は破壊の象徴であると同時に再生の象徴でもあります。火が入ることで植生が更新され、新しい遷移のサイクルが始まる。年旧りた森が新しい森に生まれ変わる──。フェニックスが生命と力を司る神なのも不思議はありませんわ。もし、世界に火が存在しなかったとしたら、地表は安定した、それでも単調な古びた極相の森に覆われ、常に多様な相を見せ続けることはなかったでしょう」

「ふうん、なるほどね……」

焚き火を掻き回しながら彼女の話に聞き入る。

「……なんかこうやってフィルの前で薪をくべてると、良心の呵責を感じるよ」

別に生木を切り出してるわけじゃないし、くべてるのは枯れ枝や枯葉だから、殺しているとはいえないはずだが。それでも、動物(ニンゲンを含む)の死体で暖をとる真似はできないもんなぁ。

「気になさらなくて結構ですよ。もちろん、森の存続に配慮して節度を保つことは文明の存立条件ですが……。私たち植物は、あなた方動物とは個体の概念が著しく異なりますからね。生命の境界、あるいは輪郭が曖昧とでも言ったらいいんでしょうか。木々や草の1本1本を1つの個体とみなすこともできますが、葉や根など体の一部から独立した個体に育つこともできる……」

「そうだよなあ。球根は親なのか、子なのか? 芋同士は双子の兄弟なのか? 挿し木は一体どういうことになるんだろう?? とか考えてると、頭がだんだんこんがらかってくるよ」

彼女の言に合わせれば、エデンの成熟種族の大半を占める哺乳類や鳥類は、生命の境界線が最も明確なタイプの種族ということになるのだろう。分類上の距離が遠ざかるにつれて、次第にそれが不明瞭になっていく。植物ともなると、もうわけがわからなくなる。ニンジンなんて成長点のカルス細胞を培養すればクローンを作るのも簡単だもんなあ。根や枝や葉っぱを植えると生えてくるなんてのは、腕を切ったらもう1人の自分ができちゃうのと同じことなんだよな。クローン騒動なんてのを聞いてると、あっちの世界のニンゲンだけは境界がどんどんあやふやな方向に向かってるのかもしれないけど……。

フィルは、そんな朋也の質問の1つ1つにうなずきながら、自分の考えを述べた。どうやら生命の仕組みに対する関心は彼と共通するものがあったらしい。もちろん、彼女の場合は緑の種族を代表するメッセンジャーの視点だったが。

「──樹木は毎年葉を落とし、次の年には新しい葉をつけます。幹も死んだ旧い細胞の層の上に毎年新しい層が積み重なって年輪を刻んでいくんです。ですから、年毎に新しく生まれ変わっているともいえるかもしれません。逆に、さっき火の話をしたでしょう? 森自体1つの生命で、火が入ることで老いた森から新たな森が誕生し、そうやって生が受け継がれていくともいえるかも……。動物も含めて、生命は結局のところ流れる水の渦や燃え続ける火のような性質のものですから、いろんな解釈が成り立つのかもしれませんね……」

「そっか……ううん、わかったような、わかんないような……」

朋也は上を見上げて腕組みしながらうなった。

ここでフィルは自分ばかり一方的に話し続けてしまったことに気づき、恐縮しながら彼に謝った。

「ごめんなさい……私、さっきから1人で長いことしゃべってしまって……」