2 出会い

ここは一体どこの惑星???

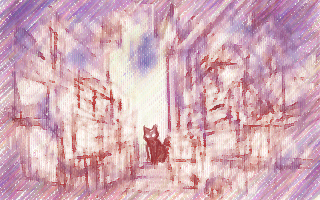

日常見慣れたものが巨大化して見える。ていうより、自分がミニチュアの町に入りこんだみたいな感じ。側溝のパネル一つ一つが座布団くらいの大きさだ。道の向こう端もやけに遠く感じられる。威圧的にそびえるブロック塀は四、五階建てのビル。電柱はそれこそスカイツリーのよう。

しばらくして、それは猫のサイズに合わせて視線が低くなったせいだと気づいたけど、違和感は消え去らない。

どこまでも伸びる高い電柱の先から空に目を移すと、夕焼けの色がやけに薄く感じられる。遠くのものに焦点がなかなか合わない。いきなり視力が落ちたみたいだ。アウトドア派の私は、自慢じゃないけど、ゲームも滅多にしなければマンガもあまり読まない。教科書も家じゃろくに開かない。だから、視力には自信があったのに。

どこまでも伸びる高い電柱の先から空に目を移すと、夕焼けの色がやけに薄く感じられる。遠くのものに焦点がなかなか合わない。いきなり視力が落ちたみたいだ。アウトドア派の私は、自慢じゃないけど、ゲームも滅多にしなければマンガもあまり読まない。教科書も家じゃろくに開かない。だから、視力には自信があったのに。

目から入ってくる情報が制限された分、耳と鼻はすごく敏感になったように感じる。いままで聞いたこともない気味の悪い物音、雑多な匂いが押し寄せてくる。

これもみんな猫になったせいなんだろうか?

私はパニックに襲われた。

怖い。こんなのいやだ。

わけもわからずダッと駆け出す。二本ではなく四本の足を使って。

いつもと勝手が違うけど、順繰りに前足と後ろ足を繰り出す要領は猫の身体が覚えていた。これが本能ってやつなんだろう。私も走ってるときに、右足の次は左足を前に出して……なんていちいち考えてるわけじゃないけど。

物音や何かが動く気配を感じるたびに、それとは反対の方向に飛びのく。せっかく命拾いしたのに、やみくもに走って車に轢かれたら、何のために〝私〟があんな目に遭ったのかわからないじゃん!──そう自分に言い聞かせようとしても、恐怖心を抑えつけることができない。

辺りがすっかり暗くなったころ、私は建物の間の物陰にうずくまってガタガタふるえていた。

ここがどこだかも見当がつかない。家からそう遠くない町の中にいるはずだけど。

前のほうには灯りが見える。街灯か、建物の灯りか、車のライトか。

せめて明るいところに、人のいる場所に出ていきたい。心ではそう思ってるのに、身体のほうが言うことを聞いてくれない。猫の本能が怖がっている。光と音、そして大きな影を。

背後の暗がりに目をやる。

いくらアウトドア派といったって、私は暗いところが好きなわけじゃない。怪談の類いも実は苦手だったりする。小学校の林間学校で肝試しをやったときは、私だけ泣いちゃって、しばらく恥ずかしい思いをしたものだ。

でも、この猫は狭くて暗い場所に安心感を覚えるようだった。またしても、私の心が猫の本能に負けた。怖いうえに、悔しい。

不思議なことに、一箇所を見つめていると、次第に物の輪郭とかがはっきりしてくる。赤外線カメラを通して見ている感じ。こういうところは、人間より猫の目のほうが利点があるみたい。

「なんだ、お前は!? 他猫が気持ちよく休んでるところに、勝手にズカズカと押し入りやがって!」

声に驚いて頭上を振り仰ぐと、もう一匹の──つまり私以外の猫が、壁のでっぱりに座りこんでこちらをジロッと見下ろしていた。茶色とも灰色ともつかない、なんともいえない色をしたモップみたいな毛の、私よりずっと大柄な猫だ。

いまの、日本語──。

面食らうばかりで言葉を返せずにいた私に、そいつはボサボサの毛をふくらませながら、ドスを利かせた声でうなった。

「聞こえてんのか、このヤロー! ああ!?」

うわ、ほとんどヤクザだよ。感じ悪ぅ~。

必殺の陸上キックでもお見舞いしてやろうかと思ったけど、いまのチビ猫の身体じゃ、このデカいモップ猫にはとうてい太刀打ちできそうにない。

「ス、ス、スイマセン! すぐ出て行きますんで……」

「わかってんなら、とっとと失せろ!」

言われるまでもなく、一目散に逃げ出した。

しばらくウロウロしてから、また同じような路地裏の一角に身を寄せる。

猫語がわかるんなら、少しは楽しいかも──なんて思いかけたけど、そんな気分はたちまち失せた。

なによ、あいつ? 猫ってみんなああなのか? 他人(他猫)がこんなに困ってるのに、自分のことしか考えてないんだ……。

ちくしょう。猫なんて大嫌い!

なりたいなんて一度でも思ったことのある自分に腹が立つ。そんな猫を助けようとして、大ケガを負ったか、あるいは死んじゃったらしい自分のマヌケさが情けない。もしかしたら一生このままかもしれないと思うと、なおさらみじめだ。

あまりに悔しくて、悲しくて、泣けてきた。空腹感と寒さがさらに追い討ちをかける。みるみる涙がこみ上げ──てこない。

涙が出てこない、この身体。

うそ、猫って泣けないの!? そういや、泣いた猫なんて見たことないけど……。

凶暴な感情が湧き上がってくる。自分でも意味不明の鳴き声をあげながら、私はその場を転げ回った。

このいやな身体を引き裂いてしまいたい。猫なんてまっぴら。涙を流すことすらできないなんて、冗談じゃない。

人間がいい。人間に戻れないなら、いっそ死んじゃったほうがマシだ──。

「大丈夫?」

声にハッとなって身を起こす。だれかいるのかと、キョロキョロと辺りを見回す。

いた。この狭い避難所へ通じる入口のそばに、スマートな黒い影が見える。

いた。この狭い避難所へ通じる入口のそばに、スマートな黒い影が見える。

それが、リューイと私との最初の出会いだった。

私は七転八倒するのをやめ、声の主をじっと見つめた。

ほっそりとした身体つき。スラリと伸びた尻尾。黒く見えたのは灯りがなかったせいだけじゃない。全身真っ黒のいわゆる黒猫だ。いや、よく見たら全身黒じゃなくて、足の先だけちょこっと白毛が入っていて、まるで短い靴下を履いたみたいに見える。

そいつは別に、背中を弓なりに曲げたり、毛皮をふくらませたりしなかった。さっきのやつみたいに、不機嫌な声でこちらを脅すでもない。目は穏やかで、いかにも知的な感じの光をたたえている。

それでも、私は警戒を解かなかった。

また私を追い出そうっての? こっちは疲れてるんだし、お腹も減ってるんだ。

「全然大丈夫じゃない! 死ぬほど困ってんの!」

てこでもここを動かないぞ──というつもりで、声を張り上げる。さっきのいけ好かないモップ猫に対する分も含めて。

黒猫は少し首をかしげるようにして、じっと私を見た。

「……なんと言葉をかけたらいいかわからないが……それは……深刻だね。けど、何かぼくでも力になれることはあるかもしれない」

彼は私から距離を置いたまま、横向きにぺったりしゃがみこんだ。前足をなめながら、ときどき何気ないふうを装って視線をこちらに送る。

争うつもりはないというサインだろう。猫歴数時間に満たない私でも、そのくらいはわかる。実際、〝この子〟の本能はだいぶ落ち着きを取り戻してきた。

「たぶん、きみは今日初めて外の世界を体験したんだろうね。さまざまな音や光、見たことのない虫や花や、他の目新しいものに心奪われて、夢中になって遊んでいた。けど、その初めての体験の中には、きみをひどくびっくりさせたり、怖がらせるものもあったに違いない。犬とか、カラスとか、あるいは車とか。その何かから必死に逃げようとして、気づいたら周りは全然見覚えのない場所で、家がどっちかもわからなくなっていた。パニックに駆られて、ますます家から遠ざかる方向へ来てしまった。大方、そんなところじゃないかな?」

黒猫はそう言って微笑んだ。猫が笑うなんておかしいって思われるかもしれないけど、声も、そして顔も、確かに笑っていた。

「でも、大丈夫だよ。ぼくたちにはだれでも、地図を描く能力が備わっているからね。自分のいる場所が大体どの辺か、その地図の上で確認できる。気分が落ち着いてきたら、目を閉じて自分の胸に問うてみるといい。きみの持っている地図を信じて。きっと家のある方角を教えてくれるから」

私は少し驚いた。さっきの汚いモップ猫とは大違いだ。こんな親切な猫もいるなんて。

彼のくれたアドバイスは、事故に遭う前までの〝この子〟に対しては、かなり的を射たものだったと思う。けれど……。

「ご親切にありがとう。でも、残念ながら大ハズレ。私は人間。猫じゃないの。人間に戻りたいけど戻れないの。だから、死ぬほど困ってるのよ!」

私はつっけんどんに言い放った。人間の私にさえどうにもならない状況で、猫風情に「力になれるかも」なんて言われたのが、少し癇に触ったこともある。

黒猫は爪のさやを噛んでじっと下を向いた。人間でいえば、腕を組んで眉間にしわを寄せながら、「ううん……」とうなってる感じ。

私はそこで、しまった、感情に任せてはやまったことを口にしたかも──とちょっぴり後悔した。

せっかく親切に声をかけてくれた相手なのに。気を悪くして、また「出て行け」とか怒鳴られたらどうしよう。もう疲れ果てて、次の宿を探す気力もない。

「ご、ごめんなさい。悪気はなかったの。……おかしなこと言うやつだと思ったでしょうね……」

一転してしおらしい態度で詫びを入れる。「自分は人間だ」なんて言う猫は、「自分は猫だ」って言う人間と同じくらい、変なやつだと思われて当然よね。

ところが、黒猫から返ってきたのは予想外の返事だった。

「そんなことはない。小さいころから人の手で育てられ、同族の姿を窓辺でうかがうしかなかった者に、そういう考え方はむしろ一般的だ。〝猫〟と〝人間〟の間の境界線をどこに引くかという問題だからね。自分を人間の側の存在とみなすことは不思議ではないし、あながち間違いとも言い切れない。それに……外に居をかまえている者でもね、自分を人間になぞらえるのは、別に珍しくないことだよ。そうした思考実験はありふれたものでさえある。きみが気に病むことはないさ」

「そうじゃないんだよ。私は、本当に、その……」

言い直そうとして、言葉に詰まる。

一体どういうふうに説明したら納得してもらえるだろう?

ううん、どんなに口をすっぱくして説明しようと、言葉だけじゃ納得なんてできっこないよね……。

辛抱強く次の台詞を待っている黒猫に向かって、私はうなだれてつぶやいた。

「いいや……。気にしないで、私の言ったこと……」

見ず知らずの猫にちょっとやさしい言葉をかけてもらったからって、浮かれた自分がどうかしてるんだ。私を助けることなんてできやしないのに。変に何か期待しても、どうせ後になって、より大きな失望を味わうに決まってる……。

そう思うと、また悔しさと悲しさがこみあげてきた。

私がそれきり口を閉ざすと、彼のほうも何も言わなくなった。そのうち飽きてどっかへ行っちゃうだろう。しょせん猫なんだし……。

首筋をくすぐられる感触に、ビクッとして頭を上げる。

黒猫が私の毛をせっせとなめていた。

もしこれが、校庭の隅でのの字を書いてる私だったら、相手の手を払いのけて「あっちへ行ってよ!」と怒鳴っていたかもしれない。けど、いまの私はあまりに悲しくて、独りぼっちで、おまけに寒さとひもじさにふるえていた。だから、ついホッと心が緩んでしまった。

「ありがとう……」

彼は穏やかな目で私を見つめながら、こう言った。

「今晩一緒に寝ようか」

そういうことかよっ!! 私はビクンと跳ね起きて彼から身を引き離すと、背を丸めて噛みつくようにシャーッとうなった。

「まさか私の身体が目当てだなんて思わなかったわ! そこから一歩でも近づいてみろ! あんたの大事なものをギッタンギッタンにしてやるからね!!」

少しでもこいつのことを信じかけた私がバカだった。わかってます、わかってますとも。世の中甘くありません。ただで買えるものなんてありませんから。それは猫の世界でも一緒ってわけだ。でも、猫なんかに大切な乙女を散らされるなんてまっぴらごめんだわ。

「……言ってる趣旨がわからない。ギッタンギッタンは困るけど」

「すっとぼけないでよ! 私の言いたいこと、わからないわけないでしょ!? この変態オヤジ猫め!!」

なんて白々しいやつだ、と思いながら、歯をむいて罵る。少しでも動いたら飛びかかれるよう、目はじっと離さずに。

だけど、黒猫には、まったく悪びれた様子がなかった。いまの彼の顔に表れているのは、人間でいうなら苦笑だった。

「なるほど……きみの言わんとする意味がやっとわかった。でも、少々勘違いをしているみたいだね。確かに、きみは初めて春を迎えるくらいの年頃だ。けど、いまぼくたちの間にそういうムードはない。ぼくたち猫の場合、オスにしろメスにしろ、そういう関係を結ぶにあたってはシチュエーションを大切にするからね。第一、きみはすでに手術済みだ。失礼な物言いを許してほしいが、いまのきみではその……正直、オスに振り向いてもらうのはかなり難しいと思う」

いたたたた。またしても大失敗なのね。まさかこの子、恋のできない身の上だったとは。穴があったら入りたい。

「ご、ご、ごめんなさい、ごめんなさい! 私、ほんとに世間知らずで……」

私は平謝りに謝った。内心では少しホッとしながら。まだこの黒猫のこと、信じてもよさそうだってわかったから。

「なに、気にすることはない。初めて家の外に出た子にとって、世界は戸惑うことだらけに見えるものさ。ぼくだってそうだった」

彼の言葉に、素直にうなずく。

出会ったばかりのこの猫に、私は大きな親近感を覚えた。私がいま切に必要としている安心を与えてくれる存在。その親しみは、両親や兄弟に対するそれとも、友達に対するそれとも違う。強いて言えば、先生に近いかな?

もっとも、中学の先生はもう友達感覚でつきあえる相手じゃない。私の場合、この先生に教わってよかったって思える先生は、小学校の六年間で一人しかいなかった。五年生のとき担任だった杉原先生。笑顔の素敵な女の先生で、何よりエコヒーキしないとこがよかった。嫌いな勉強もちょっぴり好きになった。てっきり六年も同じだと思ったのに、次の年、結婚を理由に市内の別の学校へ異動しちゃうって聞いたときは、本当にがっかりした。

彼に感じる親しみは、その杉原先生に似ていた。実際、彼はその後の私にとって、まさしく〝人生の師〟と呼べる猫になったのだけど……。

「さて……きみとしては早く家に戻りたいに違いないけど、体力を消耗して動く気にもなれないだろう。今夜はここで休んでいったほうがいいと思う。それに、二匹でいれば寒くないし。というわけで、改めて提案したいと思うのだが、今晩一緒に寝ないか?」

「はい。喜んで」

「ギッタンギッタンはなしだからね」

「もちろん、心得ておりまする」

私たちはぴったりと身を寄せ合った。背中を触れ合わせ、お互い寄りかかるようにして丸くなる。真上から二匹を見下ろしたら、ちょうどハートマークの形に見えるだろう。

毛皮を通して彼の体温が伝わってくる。

「ひとつ、聞いてもいい?」

「なに?」

「あなたの名前、まだ教えてもらってなかった」

「ああ、そうだったね。ぼくはリューイ」

リューイ……。

舌の上でその名前を転がしてみる。隆司先輩にちょっと似てる。

「きみは?」

「えっと……栞っていうの」

「しおり……ふうん……」

彼は私の名前を口の中でつぶやいた。私がしたのと同じように。

「不思議な響きだな。それはきっと、〝お母さん〟に付けてもらった名前だね」

「図星」

わかってるなあ。まあ、猫の命名にしちゃ変わってるよね。

瞼を閉じると、規則的で穏やかなリューイの息づかいが聞こえてくる。

じっと耳をすますと、私の心臓の鼓動も聞こえる。〝私〟の基準に照らせば、いつもの三倍速モードくらいの速さに感じるけど、〝この子〟にとっては平常なんだろう。じきに気にならなくなる。

朝になって目が覚めたら、ハプニングの連続だったけど、最後には楽しい夢だったな──と思えたらいいのに。今日一日のできごとが、そんな夢にすぎなかったら……。

そう祈りながら、私は眠りに就いた。