プロローグ──惑星アヌビス周回軌道上 激突三チーム!

「おい、はさまれたぞっ!!」

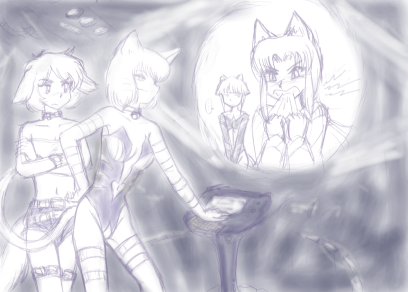

ジュディが振り向きざまに怒鳴った。左右の垂れ耳がフワリと揺れ、彼女の頬を打つ。

「どこの船かわかるか?」

「前に陣どってるのが【バードケージ】のインディゴ・サジタリウス。後ろは……たぶん【ミョージン】のスカーレット・アンドロメダだわ」

身を乗りだした俺の問いに、とがった三角耳だけをクルリと向け、ミオが答える。

「なんだって!? よりによって……」

「最悪ね」

かすかなため息とともに、ミオが事態を要約する。

確かに、並みいるライバルの中でも、なるべく対戦したくないのがこの二チームだ。いっぺんに両方相手にするなんて、考えたくもない。

「おい、ミオ! あいつらは手を組まないって、おまえこの前言ってたじゃんかよ!?」

ジュディが噛みつくように不平を言う。

「つるんでニャンかいニャイわよ。プライドの高いあいつらのことだもの。タイミングが悪かっただけ。バカイヌのくせに、ゴチャゴチャ言わニャイ」

ミオは悪びれたふうもなく、口をとがらせた。目は宙に浮かんだホログラム上の光点の軌跡にじっと注がれている。しなやかな尻尾の先がときおりピクンと跳ねるのは、ご機嫌ななめな証拠だ。相棒に対してというより、迫りくる敵へのいらだちだろう。

「なんだと!?」

それを聞いたジュディが、顔を真っ赤にして席から立ち上がり、ミオにつかみかかろうとする。俺はあわてて仲裁に入った。いつものやりとりではあるが。

「二人とも勘弁してくれよ。いまは眼前の敵船に集中、集中!」

ジュディはふてくされた顔で「ちぇっ」と舌打ちしたものの、自分の持ち場に戻った。照準器のモニターをじっとにらみながら、ロックされたレーザー砲のトリガーに指をかけたり離したりしている。まだイライラが収まらないのか、座席の後ろに垂れた大きな尻尾が、ときおり床を打ってポフッと音を立てる。

と、今度はミオがコンソールを離れた。

「お、おいこら、ミオ! こんなときにオートパイロットに任せるつもりなのか!?」

四分の一Gの人工重力下にある船内で手すりにつかまり、優美に屈伸運動を始めたミオをたしなめる。通常航行時なら船の人工知能に任せきりでかまわない。だが、まさにこれから修羅場に突入しようってときだ。

俺たちが乗るこの船、セルリアン・ストリーカー号のナビゲーター兼パイロットを務めるミオは、俺の顔をジロリと一瞥するや、うんざりした口調で言った。

「トウヤ、あんたもバカニャこと言わニャイでちょうだい。こういうときは引きつけて、同士討ちを誘うのよ。少ニャくとも、三つ巴の状況になれば、向こうはお互い相手の出方を探るしかニャイ。その隙をついて、こっちは星の裏手に回りこむってわけ」

いまの間に、惑星への降下コースから新しい周回軌道へのAP設定の変更をすませてしまったんだろう。ケンカをしながらでも、やるべき仕事はきっちりこなすところが、いかにも彼女らしい。

「あいつら、ほんとにグルになってたりしないよな?」

俺がなおも疑がっていると、ミオはパネルに触れ、再び光のグリッドでできた球体ホログラムの航宙図を映しだした。

「よく見てちょうだい。二隻の船の出現ポイントはストリーカーの正確ニャ対向線上じゃニャイ。タイミングもねらいすましたというにはほど遠いわ。そして、メギツネのアンドロメダが出現して一拍してから、鳥公のサジタリウスはスピードを上げた。あいつらどっちも、そんニャ行き当たりばったりニャ作戦を立てる連中じゃニャイでしょ? つまり、どっちが先に獲物にたどり着くか、競走してるってこと。戦略的観点からいっても、仮にあいつらが同盟を組むとしたら、三位以下のチームに限るわよ。いちばんの競合相手をつぶすために、ね」

理路整然とした説明に俺は舌を巻いた。ミオの利発さは、彼女がまだほんの仔ネコのうちから見せられてきたから、いまさら驚きはしないが。

「あたいの言うこと、信用できニャイ?」

ミオは、アーモンドの形をした澄んだグリーンの瞳で、じっと俺を見つめて言った。ほんの少し口をすぼめ、かすかに笑みを浮かべて。

「いや」

首を横に振って笑みを返す。

いま、ストリーカーは前後の敵から等しい距離を保ちつつ、双曲線を描くように追跡をかわそうと試みていた。だが、立体レーダーに投影された青一つ、赤二つの光点の間隔は、こうしている間にも見る見る縮まっていく。船の性能差を考えれば、逃げきれる可能性はほぼゼロだ。

七つの対戦チームのうち、俺たちチーム【カンパニー】の現時点での順位は、やっとこ四番か五番ってとこ。対するチーム【バードケージ】とチーム【ミョージン】は、いずれもトップの座を争う実力派だ。ワイルドカードのチーム【ジョーカー】、カイン単独のチームを除けば。

ふと、ライバルチームのホスト二人の顔が思い浮かぶ。俺はかぶりを振って、迷いを消し去ろうとした。

いまはミオとジュディ──俺の大事な二人のパートナーのことだけ考えよう。

右舷の舷窓には、燃えるような真っ赤な輝きを放つ円が見える。目的地のアヌビス星だ。地球から見える月の倍くらいの大きさだから、船からの距離はざっと一〇万キロといったところか。

ジュディの横顔をそっとうかがう。さっきからずっと、レーザー照準器の調整をし直したり、把手の具合を確かめたり、そわそわと落ち着きがない。けど、座席の下で暴れていた尻尾は、もう揺れてはいない。ほどよい緊張状態にあるといえそうだ。

今回のミッションの事実上の主役はジュディだった。カインに先を越されて、二つしかない貴重なチャンスの一つを失ったいま、俺たち三人の命運は彼女の活躍にかかっているといっていい。

最も警戒すべきなのは、実力だけなら【ジョーカー】と遜色ない【ロンリーウルフ】だ。ホストの結莉は、ジュディにとってかけがえのない人でもある。だが、幸い、いまのところこのチームには動く気配が見えない。つまり、俺たち【カンパニー】は他チームより確実に一歩リードしているってことだ。

「そろそろ挨拶してくるころじゃニャイかしら? たぶんメギツネのほうが」

ミオの台詞も終わらないうちに、緑の通信ランプが瞬いた。コントロールルームの中央に、フッと人型のホログラムが出現する。

《ご機嫌うるわしゅう、チーム【カンパニー】のみなさん》

彼女の予想どおり、連絡を入れてきたのは【ミョージン】のリーダー、キツネ族の葛葉だった。ピンととがった先黒の三角耳と、立派なフサフサの尻尾、後ろで結った長い髪は輝くばかりの山吹色。丁重な言葉とは裏腹に、視線は突き刺すように鋭かった。野生の獣らしい、触れるどころか目を向けることさえ相手にためらわせる警戒と拒絶を感じる。

後ろにはアンドロメダ号のもう一人の乗員が遠慮がちに控えている。葛葉とは対照的に、白と黒の鮮やかなツートンカラーのショートヘアで、頭の上にちょこんと乗っかった耳も小さな丸耳だった。葛葉とペアを組んでいる夷綱だ。種族はハクビシン。同じく野生の育ちだ。彼女も俺たち三人の顔を無表情に見比べていたが、押し黙ったまま応対はリーダーに任せている。

晴彰のやつ、よくこの二人と一緒にやっていけるもんだな。それとも、彼女たちもパトロンの前では打ち解けた表情を見せるのだろうか?

【ミョージン】のホストであるその阿倍野晴彰の姿は見えない。立体映像に映し出されたのは、クライアントの葛葉と夷綱だけ。あいつのことだ、俺なんかとは口もききたくないのだろう。

「あら、メギツネさん。先に鳥公に一言入れとかニャくていいの? それとも、あたいたちのほうが格上だって評価してくれたのかしら?」

俺たちのチームを代表して、ミオが応じる。

《ミオさん。あなたもご承知のとおり、それはありませんわ。私、嘘がつけない性格なものだから、正直に言わせてもらいますけどね。私が【バードケージ】ではなく、【カンパニー】との回線を開いた理由、ネコ族としてはそこそこ聡明なあなたのことだから、察しがつくと思うのだけど》

葛葉のダークレッドの瞳には、強い自信と気位があふれている。さっきミオが指摘したとおり、彼女が最大のライバルとタッグを組むなんて、およそありそうもない。嘘がつけないという台詞は出まかせもいいところだが。

「あら、ニャンのことかしら?」

髪の毛の先をいじりながら、ミオはとぼけてみせた。もちろん、通信が入るのさえ読んでいたミオのことだ。葛葉の思惑もとっくに読めている。先にストリーカーを見つけたのはサジタリウスのほうで、船足もアンドロメダよりわずかに勝る。分が悪いと判断して、俺たちとの交渉に踏み切ったに違いない、と。

ホログラムの葛葉は口もとに笑みを浮かべながらも、冷たい目でミオをじっと見据えた。

《条件を提示しましょう。いま【カンパニー】が所持しているゲートキーは三つ。宝玉の組み合わせについても、もう調べはついていますわ。本当なら、あなたたちの手持ちのキーをすべて供出してもらうところですけど、もし【バードケージ】を排除するのに手を貸していただけたら、一つは残しておいてさしあげてよ》

ミオは俺のほうを振り返ると、目をグルリと回してみせた。

「おい、一発お見舞いしてやろうか?」

けんかっ早いジュディがロックに手を伸ばして解除しようとするのを、ミオが手を上げて制する。

「いい、メギツネさん? あんたと鳥公とで、ゲートキーをより多くこっちに渡してくれたほうにニャら、協力してあげてもいいわ」

ミオの返答を聞くうちに、葛葉の顔から見る見る笑みが消えていく。しまいには、すっかり目尻の吊りあがった文字どおりのキツネ目になっていた。

《弱小チームのあなたたちが、この先のステージで生き残るための最後の機会を不意にしたこと、たっぷりと後悔させてあげますわ!》

鼻にしわを寄せて怒りの表情をあらわにすると、葛葉は最後通牒を突きつけ通信を切った。

消えたホログラムの後ろの壁を見ながら、ジュディが鼻を鳴らす。

「ふん、いけ好かないやつだな」

「そこんとこだけはバカイヌに同感ね」

俺も二人の意見に異存はないが、面倒な相手を怒らせてしまったと思うと、気が重くなる。

仮にこの場はうまくしのげたとしても、葛葉はきっと俺たちを目の敵にして、宣言どおり【カンパニー】の所持キーがゼロになるまで、執拗に攻撃をしかけてくるだろう。【ミョージン】の二人を地上戦で相手にするのはとりわけ厄介だ。

ものの一分とたたないうちに、再び緑の通信ランプが灯る。

《話は終わったのかな?》

姿を現わしたのは、袖に並んだ黒い飾り羽がトレードマークの、スラリと背の高い男だった。【バードケージ】のリーダー、ヨキだ。

斜め後ろに立つ執事然とした老紳士は、サポートメンバーのヨナ。

二人は髪の色からコスチュームまで、対照的な黒と白で全身を固めていたが、なぜか同じように愉快そうな顔つきだ。ちなみに、種族はヨキがカラス、ヨナがヨウムである。高い戦闘力に加え、奸智にも長けた最も手ごわい相手といっていい。

《さて、チーム【カンパニー】のお二人さん。どっちを選ぶつもりなんだい? きみたちが合理的な選択をしてくれると、僕らとしても手間が省けて助かるんだが。面倒事はなるべく避けたい主義なんでね。一応、【ミョージン】側のプロポーザルよりは、多少のアドバンテージを付けてあげるつもりだ。といっても、もちろん限度はあるが》

葛葉に比べ余裕の感じられるヨキの口調は、まるでゲームを楽しんでいるかに聞こえる。ゲートの開封キーをめぐる七チーム間の争奪戦は、下手すりゃ命を落としかねない熾烈なバトルロワイヤルだというのに。

「あたいがメギツネに出した条件を聞きたいの? ゲートキーを多くよこしたほうに協力してあげるって言ったのよ」

ミオは腕組みをしながら、挑戦的にホログラムのヨキを見上げた。ここにも一人、駆け引きを楽しんでいるやつがいたか……。

《おやおや、ずいぶんとまた強気に出たもんだね。そりゃ、いくらなんでも呑めないな》

今度はヨナが、ヨキに軽く耳打ちしてから口を開いた。

《いつもながらしたたかなお嬢さんじゃ。わしはますます気に入りましたぞ♪ では、こうなさらんか? わしらはこれから手を出さずに、【カンパニー】と【ミョージン】の戦闘を見守ることにしましょう。もし、あんた方が戦況をわずかでも有利に運ぶことができたなら、途中から支援してさしあげますわい。今回の戦利品に関しては、当然ながら【バードケージ】で頂戴するとして、いずれ【カンパニー】が望むときに、いつでもわしらが援助することをお約束しますぞ。もちろん、次回の共闘時に入手したゲートキーは、あんた方の取り分ということで結構ですじゃ。いかがかな? 破格の条件ですじゃろ? わしらとしても、ここまでサービス精神を発揮することは滅多にありませんぞ♪》

ミオは口笛を吹くと、両手をあげる降参のジェスチャーをしてみせた。

「実にありがたい申し出ね。つぶし合いに高見の見物を決めこんで、あとから美味しいとこだけ独り占めってわけ? そりゃ、ちょうどあたいたちが考えてたことニャのに」

《ホッホッホッ》

ヨナは肩を揺すって高笑いすると、茶目っ気たっぷりに片目をつぶってみせた。

《そこまで見抜かれておりましたか。いやはや、ネコ嬢の慧眼には、このヨナ爺も感服するばかりですじゃ♪》

《ま、気が変わったら、いつでも声をかけてくれたまえ。ゲートキーを二つ渡す気になったら、手を貸してあげてもいいよ》

この二人、最後までお気楽ムードで通しやがった……。それほどこの場を制する自信があるのか、単純に性格なのか。

「おしゃべりニャオウムとカラスだこと」

「ったく、どっちもどっちだぜ」

ミオとジュディもあきれ顔だ。

交信を終える前に、ヨキとヨナは後ろにいる別のだれかと二、三言葉を交わしてから付け加えた。

《うちのお嬢様が、わしらのホストとしてひとつご挨拶を申し上げたいそうじゃ》

二人がそれぞれ左右に一歩ずつ身をずらすと、もう一人の人物が前に進み出た。

尖った耳も羽も尻尾もない、俺の目から見ればふつうの女の子。すなわち、この時空においては絶滅種となったニンゲンだ。彼女は……俺が小学校高学年のときの同級生、神光寺小夜だった。

《やあ、トウヤ君、久しぶり。晴彰君とはお話した?》

まるで世間話でもするような口ぶりだが、小夜は彼女に仕えるクライアントの天才鳥族コンビ以上に食えない相手だ。自信に満ちた目の輝きは、昔とちっとも変わらない。

「いいや。阿倍野のやつは顔も見せなかったよ。そっちは?」

そう聞き返すと、小夜はそのくらい自分で想像しなさいとばかり、軽く肩をすくめてみせた。

《昔のよしみもあるし、手荒なまねはしたくないの。わかるでしょ? 早いうちにギブアップしてよね。悪いようにはしないから》

ひらひらと手を振ると、こちらの返事も待たず一方的に通話を切る。あいつらしいや。

「クライアントがクライアントニャら、ホストもホストね。ニャによ、あの女」

ミオのつぶやきに、ジュディもうんうんとうなずく。二人そろって苦虫を噛みつぶしたような顔だ。

そうは言っても、【ミョージン】と【バードケージ】のどちらであれ、俺たちが単独で立ち向かえば勝算はない。いまは。

ストリーカーが惑星アヌビスに向かっている理由はそこにある。二組の強敵と互角以上に渡り合うため。ここであるものを手に入れさえすれば、一気にステータスを強化して、【ジョーカー】を含む上位三チームとの差を詰められるはず。それは【カンパニー】がこの戦いで勝ち残る最後のチャンスでもあった。

だからこそ、彼らは彼らで、こっちが大幅に戦力アップするのを事前に阻止しようと躍起になっているわけだ。

「どっちにだって、ボクが一泡吹かせてやるさ!」

ジュディはいまから威勢がいい。逃げるのは彼女の性分じゃないから、たとえ勝ち目がなくても本当は一戦交えたくてウズウズしているのだろう。

ミオはコンソールに戻ってコースを確認している。球状の3Dナビゲーション・ホロディスプレイが再び投影され、三つの船の動きをトレースして表示する。

【バードケージ】のインディゴ・サジタリウス号は速度を落としていた。どうやら本当に傍観する気でいるらしい。一方、【ミョージン】のスカーレット・アンドロメダ号はさらに加速し、ストリーカーに突っこみかねない勢いだ。

船体が軽く振動する。ミオがAPから手動に切り換えたせいだ。舌を噛まないように、しばらくは緩衝シートに身を沈めておとなしくしていたほうがよさそうだ。

ミオはナビゲーション・システムに映しだされた互いの航跡を目で追いながら、コンソールの側面に並ぶいくつものダイヤルとタッチパネルを素早く操作し、バーニヤの出力や噴射角度を微調整して、シルクドソレイユの軽業師顔負けのアクロバット飛行を演じてみせる。

真空中だから目には見えないが、いまごろストリーカーの周りはアンドロメダの放つレーザー砲が、アリの通る隙間もないほど無数に飛び交っているはずだ。それでも、ミオは光弾の間を縫うように飛びつづけ、かろうじて被弾を免れていた。

「こっちも応戦するぞ!」

「いいわ。あてにしてニャイけど、撃たせっぱニャしは癪だからね」

ミオの返事も待たずに、ジュディはロックを跳ね上げると、照準用の拡大モニターに投影されたアンドロメダの真紅の船体に向け、トリガーを引き絞った。

「よぉし、ガンガンいくかんなっ!」

「ちょっとあんた、弾切れは勘弁してよね!? 残量をちゃんと確認してセーブしニャさいよ!」

ストリーカーが反撃を始めると、アンドロメダも回避行動をとり始めた。【ミョージン】チームの役割分担は、うちとは逆にリーダーの葛葉がガンナー、サブの夷綱がパイロットとみえる。ミオに劣らず自在に船を駆る操船テクニックと、トリッキーな攻撃が曲者だ。その攻撃パターンは、広範囲に弾幕を張り巡らせる無差別斉射から、こちらの針路を塞ぐかのように照準を絞ったピンポイント狙撃へと変化した。

ミオはジュディの援護を受けながら、ネコ族持ち前のすぐれた反射神経と動態視力を活かし、降り注ぐ敵のレーザーの雨をかいくぐりつづけている。

宇宙戦の勝敗を分ける決め手となる要素は次の三つ。

一、支給された船にどれくらい強化改造を施せるか。モンスター戦を数多くこなして賞金を稼いだチームのほうが、それだけ有利になる。

二、ゲートキーの所持数。何より重要なのがこれ。なぜなら、各ゲートキーに嵌めこまれた宝玉のダークエネルギーは、そのまま船の馬力やレーザー砲のカートリッジのサイズに直結するからだ。当然、先行して他チームからキーを奪取したチームほど圧倒的に優位に立てる。ただし、魔力の源であるダークエネルギーを全部船に投入してしまったら、今度は地上戦で不利になる。そのサジ加減がなかなか難しいところだ。

三、クライアントの操船と射撃のスキル。これも決して疎かにはできない。高エネルギーレーザーをほんの数発でもまともに浴びれば、船の外部船殻は蒸発するほどの高温に達し、駆動系の電子系統はすべてダウンしてしまうだろう。後はもう、観念して白旗を振るほかない。つまり、いかにして的に当てるか、あるいは逆に外させるかがすべてってこと。

ちなみに、相手の船を完全に破壊するのはもちろんご法度だ。第一、肝腎のゲートキーを回収できなくなってしまう。各チームに与えられる船はいずれも最新の標準モデルで、乗員のいる区画を覆う内部船殻はさすがに頑丈にできているし、生命維持装置の信頼性もきわめて高いから、滅多なことじゃ死にやしないが。

俺たちよりゲートキーの持ち数が多い【バードケージ】か【ミョージン】と一対一で出くわしたなら、定石はさっさとトンズラすることだ。いまの場合は、ライバル同士に角突き合わさせて、あわよくば漁夫の利を狙うつもりだった。【バードケージ】が様子見を決めこんだ以上、俺たちは苦しい立場に立たされたことになる。

といって、目的地を目前にしてすごすごと引き返すわけにもいかない。

ときどき視界を横切る砂漠の惑星アヌビスは、すでに舷窓の四分の一を占めるほど間近に見えた。だが、こちらの目論みを読んでいる【ミョージン】は、巧みに船を回りこませ、これ以上俺たちを星に接近させようとはしない。

「くそ、当たんないや! カインのやつにキーを一個取られてなきゃなあ」

ジュディが悔しそうにうめく。回避行動に割く動力の分も、ある程度余裕をみておく必要がある。そのため、レーザーの発射は最小限に抑えていたのだが、エネルギー残量を示す赤いゲージラインはすでに限界近くまで下がっている。条件が対等なら負けるつもりはないだけに、彼女もついぼやきたくなったんだろう。

「すぎたことをゴチャゴチャ言わニャイの!」

ミオが横目で相方をギロリとにらむ。あのときの顛末をいちばん思い出したくないのは、彼女だろうからな……。

そのとき、衝撃とともに、旋回運動のトルクとは異なる方向に船体が大きく傾いた。

「な、なんだ!?」

「ちっ、トラップだわ!」

アヌビス星のラグランジュ点の方角に、突如として大きな空間の歪みが出現していた。どうやら、ほんの数秒間で蒸発する人工マイクロブラックホール機雷が発動したらしい。急上昇したガンマー線の計測値もそれを示している。巧妙に罠をしかけるだまし討ち戦法こそ、【ミョージン】が最も得意とするところだ。注意を怠っていたのはうかつだった。

それにしても、この線量だと、[宇宙航行に関する星間規約]で禁止されている基準値ギリギリの質量だろう。しかも、こんな惑星の近傍で。コストも相当高くついたに違いない。

葛葉たちが俺たちをそれだけ脅威とみなし、ここで首根っこを押えておく必要性を認めたということでもあるが。

《フフフ、鬼ごっこはもうおしまいですよ。お疲れさまでした、弱小チームさん》

音声のみの通信で、葛葉が勝利宣言をよこしてきた。

「あんちくしょうめ~~!」

葛葉のすました笑い声を聞いていると、ジュディでなくとも腹立たしくなってくる。

不意に別の衝撃が走り、船体が止まった。

牽引ビーム。その出所は、メタリックな濃紺の輝きを放つハチドリのようなインディゴ・サジタリウスだった。

《やれやれ、ずいぶんとあっけなかったね。もう少し粘ってくれると思ったのに。【ミョージン】の戦術と船の性能を解析する暇さえなかったじゃないか。どうやら、きみたち【カンパニー】の実力を少し買いかぶりすぎていたようだ》

ヨキの興醒めした声が割り込んできた。彼らとしても、ライバルの手にゲートキーが落ちるのをみすみす許すわけにはいかなかったのだろう。

牽引ビームはダークマターの正体でもあるヒッグス粒子に作用し、空間の粘性を増大させるもので、MBHに劣らずコストはバカにならない。ゲートキー争奪戦が最終局面にさしかかったことを意識してか、【バードケージ】もいつになく大胆な戦法を使ってくる。

《邪魔はさせませんわ!》

派手な真紅に彩られた【ミョージン】のスカーレット・アンドロメダは、身動きのとれなくなったストリーカーのことなどもう眼中になく、力のうえで同格のライバルに襲いかかった。

サジタリウスはいったん俺たちに向けて放射した牽引ビームを解除した。敵から一定の距離を保ちつつ、レーザーを軽々とかわしていく。七チームで最速を誇るスマートなデザインの船は、おそらく攻撃に対しては最も脆弱に違いないが、それは当てることができたらの話だ。

《そんなに無駄弾を撃っていいのかい? 帰りの燃料がなくなっても知らないよ》

《フン、吠え面を掻くのはどちらかしら? 私たち【ミョージン】を甘く見ないことね》

なんと、葛葉は用意していたもう一発の隠し玉を惜しげもなく発動させた。よりコンパクトな二発目のMBH機雷が、サジタリウスの至近距離で炸裂する。

《獲物をあきらめてさっさとハイパースペースに退避したらいかがですか? スクラップになりたくなければ》

《葛葉君、これは間違いなく条約違反になるよ。あとで当局から法外な罰金を請求されるぞ?》

珍しくかなり渋い顔をして苦言を呈するヨキに対し、葛葉はすました声で答えた。

《かまいませんことよ。目障りな【カンパニー】をここで脱落させられるなら安いもの。そして、次の標的はもちろんあなたたちですわ、【バードケージ】。さんざんてこずらせてくれたお礼に、その両の翼をへし折って、二度と飛べなくしてさしあげてよ》

口もとに笑みを浮かべながらも、目はまったく笑っていない。【ミョージン】の【バードケージ】に対する敵愾心が半端じゃないのはわかってるけど、彼女だったらほんとにヨキの腕を二本とも折りかねないな……。

《おお、こわいこわい。できればいつまでも、きみらが地べたで泥仕合を繰り広げるさまを観戦するだけにとどめたいが……さすがにそろそろクライマックスも近いことだし、僕らとて傍観者の身に甘んじてばかりはいられない。さて、葛葉君。もし、君がぼくらの翼をもげるつもりでいるとしたら、君は自身の愚かさをその身をもって思い知ることになると、忠告しておこう》

いつになくまじめな口調で、ヨキが射るような鋭い視線を葛葉に返す。

両チームのリーダー同士のにらみ合いが続く。緊張が頂点に達したとき──均衡は不意に打ち破られた。第三勢力、すなわち俺たち【カンパニー】の手によって。

ミオとジュディは互いに目配せすると、とっておきの切り札を使った。

反グラビトン照射でMBHの生み出した重力ポケットをいったん相殺する。そして、船の最外殻を自爆させて脱ぎ捨てるとともに、残りのエネルギーをすべて主機関に投入し、そのまま惑星への降下軌道に突入。

かなり危ない橋だったが、結局ミオの当初の作戦どおり、強敵同士が互いにしのぎを削っているうちに、まんまと脱出に成功したわけだ。

《しまった!! おのれ、イヌネコ風情が小賢しいまねを!》

地団太を踏んで悔しがる葛葉の声が聞こえてくる。慇懃無礼な口調が崩れたのがどこかおかしかった。彼女の傍らでは、きっとパートナーの夷綱が、飛んでくる外殻の細かい破片を避けるのにてんてこまいしているだろうに。

《あ~あ。本当にムチャなまねをするね、ネコ娘とイヌ娘のチームは》

《あの状態では、八割方大気圏突入に失敗しますぞ。ゲートキー三つともども宇宙の塵ですわい。残りのパイをめぐる競合が一段と激化するだけじゃ、やれやれ……。それにしても、ちと惜しいことをしたの。セクシーな娘ごたちじゃったのに》

通信が途絶する直前のヨナの台詞を聞いて、背筋が凍りつく。危ない橋はまだ続いてるってわけか……。

そんな俺の様子を見て、ミオがニヤリとする。

「ニャにビビッてんのよ? あんなヨボヨボのエロヨウムの言うことニャンて気にしニャイの! 大丈夫、あたいがうまい具合に操船すれば、大気圏突入で燃え尽きる確率は六割に抑えられるわ」

……。

俺は神と仏に祈りを捧げようとして、思いとどまった。この時空には神様も仏様もいないんだっけ? いるのは……イヌの神様アヌビス神やネコの神様バステッド神を始めとする、八百の守護神獣。

どうか、イヌの神様、ネコの神様。俺たち三人が黒焦げになって死なないよう、お守りくださいませ……。

ふと、自分がおかしな願いごとをしていることに気づく。

考えてみりゃ、俺は一回死んでるんだよな……。いまの俺=チーム【カンパニー】のホストとしてこの〝ゲーム〟に参加している霧志麻トウヤとは別の俺=もう一つの世界で一介の高校生にすぎない霧志麻トウヤだったときに──