5 そして戦いの日々

ここは惑星クレメイン。中心の恒星からの距離が近い金星タイプの惑星で、テラフォーミングされてからまだ日が浅いだけに、極近くまでうっそうとしたジャングルに覆われ、惑星丸ごとサウナのような星だ。知的航宙種族の市民たちには、主に観光用のリゾート地として利用されている。

いま、そのクレメインでは、凶暴なモンスターに旅行客が次々に襲われる被害が後を断たず、惑星政府当局も星間観光協会も頭を抱えていた。件のモンスターを退治した者には、当局から五千万ジーンもの報奨金が支払われる。俺たち【カンパニー】にとって懸案だった、ストリーカーのブースターのチューンナップと、一段ランクが上の高品位防御シールド発生装置の購入費用に充てても、まだお釣りがくる勘定だ。

そういうわけで、俺たちはそのクレメインの熱帯雨林の奥地で、五千万ジーンが首にかかったモンスターと対峙していた。

「ちぃっ! また外した!」

「デカイ図体の割にすばしっこいわね、こいつ」

相手は身長が三メートル近くもある巨大なサル型モンスター。サル型といっても、見かけが少しばかりサルに似ている程度で、骨格構造的には似ても似つかない。足は八つ、首は三つあり、それぞれの首には、宅配ピザのLLサイズより大きいダイオウイカみたいな一つ目玉、衛星放送のパラボラアンテナ顔負けの耳介、怪奇映画に登場する人食い植物じみたバカでかい口が付いているという按配だ。

そのうえ超音波やレーザー光線まで放ってくるのだから半端じゃない。これで五千万ジーンは安すぎる。引き受ける前にもっと値を吊り上げられたんじゃないか──と後悔したものの、後の祭りだった。

そもそも、メタコスモスの住民たちを悩ませるモンスターとは一体何なのか?

PIAが教えるところによると、モンスターの発生は魔法の副作用ってやつらしい。魔法の源であるダークマター/ダークエネルギーが絶えず流動していると、ときおり渦動や滞留が生じて、生命に危害を及ぼす擬似生命の形態をとることがあるのだという。

原理を聞いても何やらよくわからないが、俺たちにとっては手ごろな戦闘訓練の相手であり、ジーンを稼ぐ手段としても役に立つのだから、モンスターサマサマではある。

といっても、危険は絶えずつきまとう。

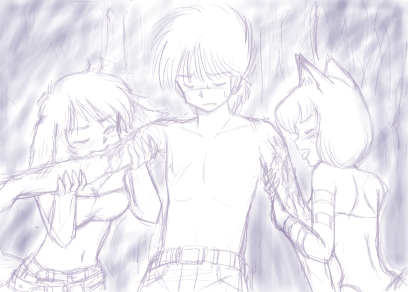

ミオとジュディはミツクビザルを挟撃しようと何度も試みているのだが、攻撃を全部外されていた。ミオの言ったとおり、巨体の割に身のこなしが素早いことも一因だが、さっきから観察していると、どうもそれだけではない気がする。

こちらが攻撃に打って出たとき、ミツクビザルは巨大な目をグルリと向け、口からも奇怪な叫び声を発する。すると、二人の動きが明らかに鈍るのだ。音と視線に、相手の戦意や注意力を損なう精神的な作用があるのかもしれない。だからといって、さすがにメデューサを相手にしたヘラクレスのように、鏡の盾を用意してそっちを見ながら戦うってのも無理な相談だが。

「二人とも、あいつの目に注意しろ!」

魔法を使えない俺は、後衛にいて声をかけることしかできない。ミオは「敵の観察と分析もチームに欠かせニャイ役割よ」と言って慰めてくれるが、状況判断はミオ自身に任せたほうがよっぽど的確だった。実質的には、俺はいてもいなくても同じただの飾りだ。

ゲートを開いて願いをかなえるという目的のため、こうして二人を危険な目に遭わせていることが、ひどく不甲斐なく思えてくる。

「火焔斬!!」

ジュディが必殺技を放った。種族スキルと呼ばれる特殊な攻撃だ。

戦闘の際に使える特殊能力には、ゲートキーに蓄えられたダークエネルギーを用いた宝玉魔法と、種族毎に備わっている独自の超能力スキルの二通りがある。各種族にはそれぞれ適した固有の装備がある。例えば、イヌ族のジュディは剣、ネコ族のミオは爪を標準装備にしている。そうした武器での攻撃に魔法の力を付加することで、強力な必殺技を繰り出すことができるのだ。

宝玉魔法は確かに威力は絶大なのだが、手の内をさらすことになるため、ゲートキーを奪い合うチーム対抗戦では、なるべく宝玉に頼らずにスキル中心で戦術を組み立てたほうが有利だ。モンスター戦を通じ、よりハイレベルの種族スキルを会得できるよう鍛錬を重ねることは、それだけ重要な意味を持つ。

「だあーっ、なんで当たんないんだよ!?」

せっかく魔力を消費した大技だったのに、またかすっただけで終わったため、ジュディがイライラしながら叫んだ。

「落ち着け、ジュディ!」

「だって……うわっ!!」

ミツクビザルはまるでカッパみたいに左腕を縮めて右腕を伸ばす芸当までやってのけた。攻撃後に生じた隙をつかれ、足を払われたジュディが転倒する。

「ジュディッ!?」

「ネイルショット!!」

パートナーのピンチに、ミオがネコ族の特殊スキルを放つ。

ところが、ミツクビザルは一瞬早く、グルンと首を回して巨大な目をミオに向け、レーザーを照射した。いまのは背後からの攻撃だったはずなのに!? まるでこいつ、背中にもう一個目が付いているみたいだ。

「フギャッ!」

攻撃も届かず、ミオは地面に叩き落とされた。体操の五輪メダリスト顔負けの反射神経を持つ彼女のこと、本来ならこの程度の高さであれば難なく着地できるはずだ。レーザーを浴びた片足が一瞬麻痺して、動かなくなったのだろう。痛そうに顔をしかめ、うめき声をあげる。

クレメインのミツクビザルは、いまの俺たちのレベルじゃ荷が勝ちすぎる相手だった。このミッションは失敗だ。

だが、いまは泣き言を言ってる場合じゃない。

魔法が使えない俺だって、あの怪物の注意を逸らすことくらいはできる。

「おい、こっちだ!!」

俺は手近な枝をつかむと、雄たけびをあげながら、ミツクビザルめがけて躍りかかった。

周囲がスローモーションに切り換わる感覚。あれ……これってどこかで味わったような……。

思い出した。ヤバイ……俺、もしかしてここでアウト?

腕のリーチに入った途端、毛むくじゃらの腕が俺に向かって伸びてくる。声をあげる間もなく、俺の体は軽く五メートルは吹っ飛ばされた。

「ぐあっ!」

激痛が走る。茂みの中だったからまだクッションが効いたが、地面や岩場だったら骨がバラバラに砕けていてもおかしくない。

目の隅で何かが光る。このままレーザーでとどめを刺されるのか?

いや、光っていたのは怪物じゃない。

ミオとジュディだ。

手をかざして太陽を見たとき、指の隙間からこぼれてくる虹色のプリズムに似た輝きが、二人の全身をうっすらと包みこんでいる。

そんな気がしたのはほんの一瞬だった。

「おかわり十字閃!!」

「螺穿爪!!」

いまの二人が行使できる中では最も破壊力のある技が同時に炸裂する。さしものミツクビザルも、地響きを立ててあえなく地に伏した。

ほどなく、モンスターの体は小さな光の粒子と化し、俺の所持するゲートキーに吸い込まれていった。モンスターを倒すと、自然に補充されるのを待つより数倍早くダークエネルギーを溜めることができるのだ。

「ハァ……ハァ……あ、危なかったな、二人とも……ウッ!」

両腕にズキンと痛みが走る。やっぱりどっか折れちゃったかな?

すぐに二人が駆け寄ってくる。

「バカッ!! ニャンであんたはそうやっていつもいつも無茶ニャまねばかりするのよ!!」

二人は俺のシャツを剥いで出血した傷の具合を調べた。どうやら茂みにぶつかったとき、固い枝がざっくりと肉まで割いたみたいだ。

「ミオ、どうしよう……宝玉のヒールⅠだけじゃ足りないよ。魔力も残ってないし。医療キットを取りに行こうにも、ストリーカーまでここから何時間もかかるし……」

ジュディが泣きべそをかきながら訴える。

ミオは俺の傷口に顔を近づけると、そっとなめ始めた。ジュディも同じようにする。

また昔の懐かしい記憶がよみがえってくる。

俺が学校で友達とケンカしてムシャクシャしていたとき、大好きだったおばさんがガンで亡くなったとき、熱を出してぐったりと寝込んでいるとき、そういうときには決まって、二人はこうしてせっせと毛づくろいをしてくれたっけ……。

意識が朦朧するなか、俺は作業に集中している二人の姿をぼんやりとながめていた。

と……またしてもさっきチラッと見えたのと同じ淡い虹色の輝きが、ミオとジュディ、そして俺自身の体の周りを取り巻いているのが目に入る。

急に体が軽くなり、痛みも消えた。息をするのもやっとだったほどの激痛が、まるで嘘のように消えている。

俺は身を起こしながら二人に声をかけた。

「ミオ、ジュディ、もういいよ。ありがとう。なんか……だいぶ楽になったみたいだ」

ミオはまだ半信半疑の目で、傷の具合や体調をうかがっていたが、俺の言葉が嘘じゃないのを確認すると、再び怒鳴りだした。

「お願いだから、もう二度とあんニャまねしニャイで!! これじゃ、命がいくつあっても足りニャイじゃニャイの……」

しまいのほうは半分泣き声になっていた。プイと俺に背中を向けてしまう。

「ごめん……もうしないから。俺が悪かったよ。でも、おまえたちが懸命に戦ってるのをそばで見てると、つい、な……」

「そんニャこと言うニャら、もう船倉に閉じ込めて鍵かけちゃおっか!?」

多少の距離であれば、ゲートキーを所有しているホストから離れても、クライアントは宝玉魔法を問題なく行使可能だ。けど、さすがに監禁はされたくないなあ。

「ボクは……やっぱりトウヤにそばでボクたちのこと、見ていてほしいよ」

「あんたまで!」

口をとがらせるミオに、ジュディが話を続ける。

「だってさ。さっきだって、トウヤの姿が見えたから、力が湧いてきたんだもん。あの化け物のいやらしい呪縛光線にだって、トウヤがいてくれたから打ち勝てた気がするんだ。ボクとミオだけだったら、正直やっつけるの無理だったよ……」

「そういや、さっきの技は二人とも見事に決まったよな。あのとき、おまえたちの全身を何かオーラみたいなものが取り巻いてるのが見えた気がするんだ。いま、おまえたちが俺の傷を癒してくれたときもそうだし。これって、ネコ族とイヌ族の回復スキルなの? 宝玉魔法のヒールより全然効果が高いんじゃないか?」

すると、ミオは首を横に振った。

「いいえ。ただの気休め……。あんたがこんニャに元気にニャッたのは、確かに不思議っちゃ不思議ね……」

ミオはもう一度俺の腕をとって傷の様子を丹念に調べ始めた。知的好奇心旺盛ないつもの彼女にすっかり戻っている。

「フミュウゥ……これがESBってやつニャのかしらね……」

彼女は俺の手を離すと、口もとに手を当ててじっと考えこむ。

「シュレッドが言ってた超能力のこと? 確か、俺たち三人で一つのESBを共有してるって言ってたよな。肝腎なときに助けてくれる力だって」

「でもさ、PIAのルールブックには、ESBなんて言葉、どこにも出てこないんだよ」

ジュディも首をかしげる。

「……。まあいいわ。ともかく、いったんストリーカーに戻りましょ。あんたは医療キットでちゃんと治療しニャきゃダメよ。懸賞金を受け取りに行くのは、その後」

俺は要らないって断ったのだが、ジュディが肩を貸すと言ってどうしても聞かないものだから、お言葉に甘えることにする。本当は彼女だって消耗してるし、あちこち傷だらけなのに。

でも、気持ちはとてもうれしかった。それだけでもケガがどんどん治っていく気がする。

これからはミオとジュディの二人を信頼して、バックアップに徹しよう。

どんなときでも俺たちチーム【カンパニー】の心は一つなんだから──

早いもので、俺がメタコスモスにやってきてから半年の月日が流れようとしていた。

俺たち【カンパニー】は宇宙の各所で競合チームと遭遇し、船と船との間の宇宙戦や、チームのクライアント同士が直接渉り合う地上戦を重ねた。最初のうちは、相手の特色や戦術パターンの見極めと、持ち札の探り合いが中心で、お互い合意の上での停戦の繰り返しだった。

コールで相手チームの所持している宝玉を言い当てられる確率は六分の一。当てずっぽうで指定して外れた場合、その宝玉を持っていないことが先方にバレるリスクを考えれば、序盤戦では運よく勝てたとしてもオープンを要求するのが妥当だろう。考えなしの【トリアーデ】は除外するとして。

七つの対戦チームの中で、次第に頭角を表してきたチームが二つある。【バードケージ】と【ミョージン】だ。この二チームが強豪にのし上がることはかねてから予想済みだった。

まず【バードケージ】。クライアントはカラスのヨキとオウムのヨナの鳥類コンビ。パワーはさほどないが、スピードと魔力に長け、何よりおそろしく頭が切れる。ホストの神光寺小夜は、小学校時代からいつもクラス委員長に自分から名乗りをあげていた仕切り屋タイプ。飼育係の長でもあった。中学に入ってからも三年間学年トップクラスだったという秀才だ。ホスト・クライアントともども頭脳明晰なだけに厄介なチームといえた。彼らはまた、開示と指定以外の特殊ルール、交換(互いの宝玉をひとつランダムに入れ替える)と撹乱(互いの宝玉を全部シャッフルする)を好んで用いた。小夜としては、可能な限り多くの宝玉とその組み合わせの効果を実地に試したかったんだろう。その気まぐれと大胆さがときに裏目に出て、敗者チームを利することもあったが。

もう一つの強敵チーム【ミョージン】は、キツネの葛葉とハクビシンの夷綱のコンビ。野生種出身の二人は、ステータスが押しなべて高く、種族スキルも非常に強力だ。とくに葛葉は魔力の高さでヨナと並び群を抜いている。ホストは阿倍野晴彰。小夜に負けず成績優秀な獣医の息子だ。いまの晴彰は、友人だった小学校時代の彼とはまるで別人のようだった。他のチームのホストとあまり交渉したがらないため、何を考えているのか本音がよくわからない。ただ、【バードケージ】と小夜に対しては、かなり強い対抗意識を燃やしていそうだ。【ミョージン】もやはり【バードケージ】と同じく、知的で周到なトリックプレイが持ち味だが、一度戦闘に入れば相手に対して容赦がなく、気を抜くとそれこそ命取りになる手強いチームだ。

各チームの対戦成績の詳細は不明だが、この二チームはすでにゲートキーを一つずつ増やしている可能性が高い。四つ持っているチームは、俺たちを合わせて三チームあることになる。

最弱チームは相変わらず【トリアーデ】で、しかも弱いくせにつっかかってくるものだから、すっかりカモにされていた。持ち石がすでにゼロになっている可能性も高そうだ。先行してエメラルドとガーネットを確保しといたのは正解だった。ミオは、もうちょっと早く動いて、一度くれてやったシトリンと残りの一つもせしめなかったことを悔やんでいたが。

他のチームのうち、【イソップ】はウサギ族のエシャロットとカメ族のチコリという異色の取り合わせだ。防御力と逃げ足の速さを特徴とするこのチームは、戦闘に突入すると、時間切れになるまでひたすら逃げまわっている。ホストの眞白杏子は、昔からちょっとずれたところのあるおとなしい女の子だっただけに、可能な限り争いを避けているのだろう。

そして、俺たちが一度も対戦していないチームが一つある。結莉とレナードの【ロンリーウルフ】。彼女たちは、俺たちが拠点にしている惑星ビスタと並ぶ交易の中心地シェナにじっととどまったまま、一度も動きを見せていない。ただ、実力は相当高いらしく、よそのチームがちょっかいを仕掛けても、あっさりと撃退されているようだ。【バードケージ】と【ミョージン】も、なかなか落とせずにいる。

動き出すまで【ロンリーウルフ】の相手をする必要はないというミオの判断に、俺は素直に従った。何より、ジュディのことを考えれば、結莉と戦わずにすむに越したことはない。

最後のチーム【ジョーカー】については、情報があまりに少なすぎた。そもそもホストがだれだかわからない。

他の六チームのホストには、小六のときに同じクラスで飼育委員をやっていたという共通事項があった。だが、当時の飼育係のメンバーは、全部でこの六人だけだ。幽霊委員がいたわけでもない。【バードケージ】と対戦したとき、試しに小夜に聞いてみたが、彼女も首をかしげるばかりだった。つまり、俺の記憶違いじゃないってことだ。他のクラスメイトなのか、あるいは、そもそも飼育係とはまったく無関係な要素で俺たちホストが選ばれたのか……。

【カンパニー】が【ジョーカー】と接触したのはまだ二回だけだ。ほとんど様子見といった感じで、戦闘らしい戦闘はしていない。実力は未知数だが、決して侮れない相手に思われた。

ミオはカインのことになると途端に無口になる。同じネコ族で、俺の目から見てもとびきりのハンサムガイなだけに、意識するなというのが無理だろう。ホストの俺としては、少々複雑な心境ではある。

惑星クレメインでヘビー級のモンスターを退治するのに成功し、報奨金をがっぽり入手した俺たち【カンパニー】は、ここらで一気に攻勢に出ようと意を固めた。

ビスタのホテルで綿密な作戦を練っていた、ちょうどそのときだった。

「!?」

突然ミオが立ち上がった。首輪を手で押えている。ジュディも。

どうやら、このゲームの主催者である謎の存在、ゲームマスターから緊急の指令が届いたらしい。

ミオは目を細め、いつになく真剣な面差しで、送られてきたメッセージに聞き入っている。

しばらくして俺に向き直ると、予想もしなかった言葉を口にした。

「ルールブックが改訂されたわ。急いで召喚神獣をゲットするのよ!」

そして二週間後──

俺たち【カンパニー】は他のチームに先んじて、ネコ族の守護神獣バステッドが眠るとされる一族の聖地・惑星バステッドの所在を突き止めた。そして、ほとんどミオ一人の力で困難な障害を乗り越え、神獣入手まで後一歩というところまで迫ったとき──あいつがやってきた。

俺たちは肝腎の守護神獣との契約に失敗した。召喚の権利を手にしたのは、【ジョーカー】カイン。なお悪いことに、キャッツアイのゲートキーまで奪われてしまった。

俺とジュディにとってもショックだったが、ミオの受けた心の傷を思うと、あのとき起きた事件の詳細を語る気にはなれない。

やむなく、俺たちはイヌ族の召喚神獣を見つけだすという最後の賭けに打って出ることにした。